di Pier Paolo Pasolini, aprile-maggio 1958

in Pier Paolo Pasolini, Povera Italia, a cura di Angela Molteni

ANTEPRIMA

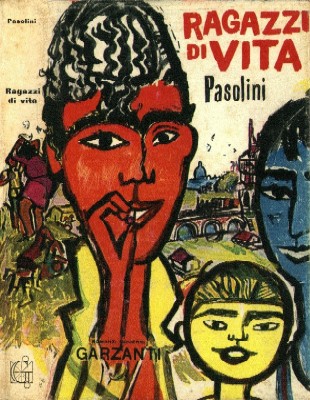

Testo pasoliniano pubblicato dalla rivista culturale “Città aperta” n° 7-8, dell’aprile-maggio 1958, con questa premessa redazionale: «A Pier Paolo Pasolini abbiamo rivolto tre domande: la prima, sui legami di continuità e ricerca tra Ragazzi di vita e il suo nuovo romanzo Una vita violenta; la seconda, sul rapporto lingua-dialetto e personaggi; la terza, sul suo metodo di lavoro».* * *

Il fatto che leggendo frammenti e pagine da Una vita violenta si possa pensare di trovarsi di fronte a frammenti o pagine di Ragazzi di vita non è casuale: significa che il paradigma, lo spitzeriano periodo-campione, è lo stesso, e che quindi stilisticamente non c’è soluzione di continuità. E se non c’è trasformazione stilistica non ci sarà neppure più trasformazione interna, psicologica e ideologica.

Infatti ho pensato contemporaneamente tre romanzi, Ragazzi di vita, Una vita violenta e Il Rio della grana (titolo questo, provvisorio, forse sostituito da La città di Dio) negli stessi mesi, negli stessi anni e insieme li ho maturati e elaborati. La sola differenza è che Ragazzi di vita è scritto per intero e fisicamente: gli altri due ancora sono scritti dentro e in parte stesi (Una vita violenta è pronto per soli due terzi). Mentre scrivevo dunque Ragazzi di vita erano già impostati gli altri due romanzi nella loro struttura e in parte nei loro particolari. Ragazzi di vita doveva essere una specie di, diciamo con cattivo gusto, ouverture, accennando a mille motivi, fondando un mondo, in quanto “particolare”, in sé completo, del mondo. Gli altri due romanzi dovevano approfondire. Mentre in Ragazzi di vita ciò che conta è il mondo delle borgate e del sottoproletariato romano vissuto nei ragazzi, e quindi il protagonista, il Riccetto, era, oltre che personaggio abbastanza definito, un filo conduttore un po’ astratto, un po’ flatus vocis, come tutti i protagonisti-pretesto, in Una vita violenta e nel Rio della grana ciò che conta sono i due personaggi centrali, Tommasino Puzzilli nel primo, Pietro nel secondo. Due storie in certo modo interiori, interiori come possono essere in ragazzi del popolo, abbandonati per le strade, senza un mondo morale se non, rispetto al nostro, preistorico, o ad altro livello storico, malgrado il bombardamento ideologico intensissimo, il panem et circenses della borghesia democristiana e americanizzante.

La storia di Tommasino Puzzilli è una introversione dovuta al fatto che si tratta di un ragazzo non bello, non forte e non sano: un debole, insomma, che deve per forza essere un forte, in un mondo dove ciò è obbligatorio. Egli cerca dunque continuamente di affermarsi: e si sa dove si va a finire per questa strada: alla pseudo-forza della delinquenza, del cinismo, della “dritteria”, come la chiamano. Nella specie, la disperata tensione di Tommasino che non è un delicato, al contrario, è molto volgare – è all’esterno, la storia dei suoi diversi credo politici: è fascista, anarchico, democristiano e infine comunista. Naturalmente all’interno, la storia è più monotona; il meccanismo che scatta è sempre lo stesso, sotto l’influenza delle circostanze esteriori (l’amicizia con dei ladri missini lo fa essere fascista; un certo miglioramento della sua famiglia che era sempre vissuta in baracche e tuguri e che finalmente ha un quartierino all’Ina-Case, lo fa diventare benpensante e democristiano; infine la tubercolosi e l’ambiente del Forlanini, dove si trova una forte cellula del Pci, lo fa diventare comunista). Bene o male, alla fine, questa spinta «ad affermarsi», «ad esistere», questa sgangherata energia vitale, si illumina di qualche confusa luce morale.

Sono così nauseato di questo problema dialetto-lingua, che non trovo di meglio da fare che citarmi. Parlando di Gadda, su “Vie Nuove” (18 gennaio 1958), trovavo in questo grande autore dei tipi diversi e apparentemente contraddittori di usare il dialetto, che catalogavo in quattro serie. La prima, scrivevo, «è una serie di tipi d’uso dialettale di specie verghiana: implicanti cioè una regressione dell’autore nell’ambiente descritto, fino ad assumerne il più intimo spirito linguistico, mimetizzandolo incessantemente, fino a fare di questa seconda natura linguistica una natura primaria, con la conseguente contaminazione».

Questa la formula definitoria, che, mentre descrive solo in parte Gadda, descrive me interamente. Perché questa selezione linguistica mimetizzante? Per poter dare, come scriveva Contini, «un’imperterrita dichiarazione d’amore». Il fondo sentimentale e umanitario appartiene è vero, alla mia preistoria: ma, si dice «la nostra storia è tutta la storia» e io aggiungerei «e anche la preistoria». Il mio realismo io lo considero un atto d’amore: e la mia polemica contro l’estetismo novecentesco, intimistico e para-religioso, implica una presa di posizione politica contro la borghesia fascista e democristiana che ne è stata l’ambiente e il fondo culturale.

A questa domanda ho già risposto indirettamente rispondendo alle altre due. Infatti non esiste, per me, un metodo esterno di lavoro: il metodo è unicamente stilistico, e quindi interno. Ci sono naturalmente dei dati di fatto, che presi a sé possono suggerire l’idea, superficiale, aneddotica, di un metodo “applicato”, “a formula”.

In una loro rivista satirica, “Lina e il cavaliere”, Franca Valeri e i suoi collaboratori hanno inventato un tipo di scrittore, i dati fonetici del cui cognome corrispondono vagamente a quelli del mio. Questo scrittore (ch’era poi una scrittrice, impersonata dalla Valeri) teneva chiuse in un armadio due servette meridionali: quando doveva lavorare le tirava fuori dall’armadio e le faceva “parlare”. Operazione da «magnetofono», dunque, con qualche leggera correzione nel senso della contaminatio: assoluto naturalismo corretto da un lieve ma a suo modo assoluto «stilismo puro». A parte la comicità della faccenda, la Valeri non aveva affatto intuito male. Spesse volte, se pedinato, sarei colto in qualche pizzeria di Torpignattara, della Borgata Alessandrina, di Torre Maura o di Pietralata mentre su un foglio di carta annoto modi idiomatici, punte espressive o vivaci, lessici gergali presi di prima mano dalle bocche dei “parlanti” fatti parlare apposta. Questo naturalmente accade in occasioni specifiche. Per esempio a un certo punto del racconto uno dei personaggi ruba una valigia e qualche borsa: c’è un termine gergale per indicare valigia e borsa? Come no! Valigia si dice «cricca», borsa «campana»: la refurtiva in genere, oltre che «morto», si dice «riboncia», ecc. (invece che dire «ecc.», o «cose di questo genere», nel mio romanzo metterò sempre «e santi benedetti» o «e tanti benedetti», quando non un meno vivace «e tante belle cose»).

Non sempre questo materiale strumentale a livello bassissimo e particolarissimo lo trascrivo direttamente: lo faccio solo nei casi in cui mi si presenti una difficoltà o una necessità stilistica a tavolino, mentre scrivo tutto solo. Allora lascio in bianco la parte che necessita di espressività, e faccio la mia ricerca, di solito breve e fruttuosa (ho alla Maranella un amico, Sergio Citti, pittore, che finora non ha mai fallito alle mie richieste, anche più sottili). Esiste anche una mia passione generica: in tal caso annoto per conto mio, magari di nascosto, «fulgurato» da qualche improvvisa e ignota forma del patrimonio. Si tratta in tal caso di materiale di riserva, che a ogni buon conto metto da parte: in modo da non dover scendere alla Maranella nel caso mi si presenti la sopraddetta necessità espressiva. In fondo allo scartafaccio del romanzo ho dunque un bel mucchio di pagine di modi idiomatici, un tesoretto lessicale.

Così si esaurisce il “colore” del mio metodo di lavoro. Tutto il resto accade nella solitudine della mia stanza ormai in un quartiere borghese, dietro il Gianicolo.

La differenza tra il personaggio della Valeri e me è che il rapporto coi “parlanti” in me è stato, ed è, necessario. Sia pure: ogni regressione richiede un tanto di aprioristico e di volontario. Ed è chiaro che ogni autore che usi una lingua “parlata”, magari addirittura allo stato naturale di dialetto, deve compiere questa operazione esplorativa e mimetica di regresso – come accennavo – sia nell’ambiente che nel personaggio, in sede, cioè, sia sociologica che psicologica. Vista marxisticamente la cosa si presenta come una regressione più che da un livello culturale a un altro, da una classe all’altra.

Io mi sento assolto in questa operazione da ogni possibile accusa di gratuità, o cinismo, o dilettantismo estetizzante per due ragioni: la prima, di tipo, diciamo, morale (riguardante cioè il rapporto tra me e le persone particolari dei parlanti poveri, proletari e sottoproletari) è che, nel caso di Roma, è stata la necessità (fra l’altro la mia stessa povertà sia pure di borghese disoccupato) a farmi fare l’esperienza immediata, umana, come si dice, vitale, del mondo che ho poi descritto e sto descrivendo. Non c’è stata scelta da parte mia, ma una specie di coazione del destino: e poiché ognuno testimonia ciò che conosce, io non potevo che testimoniare la “borgata” romana. Alla coazione biografica si aggiunge la particolare tendenza del mio eros, che mi porta inconsciamente, e ormai con la coscienza dell’incoscienza, a evitare incontri che causino possibili (e sia pur molto leggeri, come m’insegna l’esperienza), traumi di sensibilità borghese, o di borghese conformismo: e a cercare le amicizie più semplici, normali presso i “pagani” (la periferia di Roma è completamente pagana: i ragazzi e i giovani sanno a stento chi è la Madonna), che vivono a un altro livello culturale, e nei quali il bombardamento ideologico non ha ancora toccato se non genericamente i problemi del sesso. Quindi – placatasi la necessità sociologica – io continuo comunque a vivere necessariamente nella periferia.

La seconda ragione è molto più importante, tanto che in fondo avrei anche potuto omettere i commi qui succintamente esposti della prima.

È chiaro che una liceità è possibile anche a una regressione momentanea, sperimentale dalla classe e dalla cultura alta, che avvenga per “scelta”, per “volontà”: direi che una liceità è possibile anche nel caso che questa avvenga per ragioni puramente estetiche (se tali ragioni esistessero): poiché, per quanto irrelato, indissolubile da esse, c’è nel fondo sempre un dato documentario, un recupero in qualche modo oggettivo del mondo così esplorato.

Prima di usare la lingua dei “parlanti” della periferia romana, per analoghe ragioni biografiche, avevo usato un’altra lingua senza tradizione letteraria, il friulano di Casarsa: e, altrove, confessando, ho già descritto, a posteriori, ché allora male lo sapevo, quali fossero le ragioni interne di quell’adozione linguistica: ma, appunto, benché lo stile, malgrado le apparenze, fosse in realtà sublimis e non humilis, obbedisse alle regole della più rigorosa selezione linguistica, trasvolasse tranquillamente su ogni dato naturalistico, e risultasse in definitiva appartenere all’area dell’ermetismo, alla poetica della Parola, con l’invenzione di una lingua assoluta, “per poesia” – tuttavia, non so se alle origini stesse dell’esperienza, o se nato in un secondo istante, coesisteva al furore stilistico, in quel friulano, tanto di reale, di oggettivo, per cui il mondo della Bassa friulana in qualche modo affiorava all’espressione. E non per nulla all’interno stesso di quel mio sistema – e non per applicazione – è nata tutta una sezione che si potrebbe anche dire “impegnata”, dato l’anno, 1947-48, in cui è stata scritta: El testament Coràn, che è una delle parti più nutrite e forse meglio riuscite del mio libro di versi casarsesi.

Oggi le due componenti della mia ispirazione, quella sensuale-stilistica, e quella, diciamo, naturalistico-documentaria, a fondo politico, si sono, credo, spero, meglio equilibrate. Nello scendere al livello di un mondo storicamente e culturalmente inferiore al mio – almeno secondo una graduazione razionale, ché, irrazionalmente, esso gli è poi assolutamente contemporaneo, per non dire più avanzato, nel suo vitalismo puro in cui “si fa” la storia – nell’immergermi nel mondo dialettale e gergale della “borgata” io porto con me una coscienza che giustifica la mia operazione né più né meno di quanto giustifichi, ad esempio, l’operazione di un dirigente di partito: il quale, come me, appartiene alla classe borghese, e questa si allontana, ripudiandone momentaneamente le necessità, per capire e fare proprie le necessità della classe proletaria o comunque popolare.

La differenza è che questa operazione coscientemente politica, nell’uomo di partito prevede o prepara l’azione: in me, scrittore, non può che farsi mimesis linguistica, testimonianza, denuncia, organizzazione interna della struttura narrativa secondo un’ideologia marxista, luce interna. Mai però letteratura di fiancheggiamento all’azione, edificante, prospettivistica. L’ottimismo, la speranza aprioristica sono sempre dati superficiali: io so bene che la Libertà e la Giustizia non significano la felicità della pienezza morale: e sarebbe un inganno promettere quest’ultima come un corollario, un risultato meccanico del mutamento delle strutture.