Sergio Citti (Roma 1933-2005), fratello dell’attore Franco, ha legato il suo nome al sodalizio artistico con Pier Paolo Pasolini, del quale fu consulente prezioso per i romanzi d’ambiente e linguaggio romanesco e collaboratore in quasi tutti i film. Già in precedenza aveva collaborato con Mauro Bolognini (La notte brava, Una giornata balorda) e Franco Rossi (Morte di un amico).Come regista esordì con Ostia (1971), rivelando una spiccata personalità di cui si ebbe la conferma in Storie scellerate (1973), Casotto (1977), Due pezzi di pane (1979) e Il minestrone (1981). Dopo alcuni anni di assenza tornò dietro la macchina da presa con Mortacci (1989), curiosa storia a episodi ambientata in un cimitero. Con I magi randagi (1996) ripropose un vecchio progetto pasoliniano, caratterizzato da una comicità beffarda e surreale. Nel 2001 in Vipera, sceneggiato insieme a Vincenzo Cerami, affrontò il genere melodrammatico con al centro il tema della maternità. Nello stesso anno partecipò al documentario Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno di Laura Betti. Suo ultimo lavoro fu Fratella e sorello (2005). Sergio Citti morì a Roma nel quartiere di Ostia l’11 ottobre 2005, lì dove era cominciata la sua carriera registica.

Ora, Alessandro Macis, autore con Sergio Naitza del saggio Mi chiamo Sergio Citti, racconto storie (ed. CUEC 1999), ne rievoca la figura intelligente e l’opera eclettica, sullo sfondo della Sardegna e dell’associazione “L’Alambicco” di Cagliari, che, in nome di una antica amicizia, ha dedicato al regista la saletta cinematografica del centro.

di Alessandro Macis

Diari di Cineclub n.25 – febbraio 2015

Sto seduto in penombra, in ultima fila. Un silenzio magico mi avvolge. Le braccia appoggiate sui braccioli della poltroncina e gli occhi in asse, sullo schermo bianco. Volgo lo sguardo verso destra e incrocio i miei occhi con quelli di Marilyn Monroe. Vengo trafitto dal suo magnetismo: labbra carnose, percorse da una striscia di rossetto rosso carminio; occhi languidi e biondi capelli vaporosi. Ho un tuffo al cuore. Cerco le parole adatte per rompere il ghiaccio, attaccare discorso, ma James Dean mi fulmina. Ancora un gioco di sguardi. Lui sorride sornione, irridente, con una paglia tra le labbra e le mani incrociate poggiate sul grembo. E’ seduto sul cofano della mitica Porsche 550 Spyder color alluminio, che chiamava affettuosamente Little bastard, con la quale il 30 settembre del 1955 (che combinazione, il mio anno di nascita!) si schiantò contro un’altra vettura, sputando l’anima che schizzò fuori tra i denti spezzati e una boccata di sangue.

Copro gli occhi con entrambe le mani e mi inebrio del buio e del silenzio della sala, inspirando e espirando ritmicamente. Ruoto la poltroncina di 180° e come facevo da bambino lascio scorrere lentamente le mani lungo il viso allontanandole dagli occhi, per permettere alla luce di inondarmi iridi e pupille. Metto a fuoco sul pannello che delimita la piccola sala cinematografica tre fotografie: la prima è dell’ANSA e riproduce Sergio e Franco Citti durante una pausa di lavorazione del film a episodi, realizzato per RAI 2, Sogni e bisogni. Acquisisco la posizione eretta e mi avvicino al pannello per vedere più da vicino la foto. Insieme a Sergio e Franco c’è una terza persona che non riconosco e la data in cui è stata scattata la foto sul set. E’ il 5 ottobre del 1985.

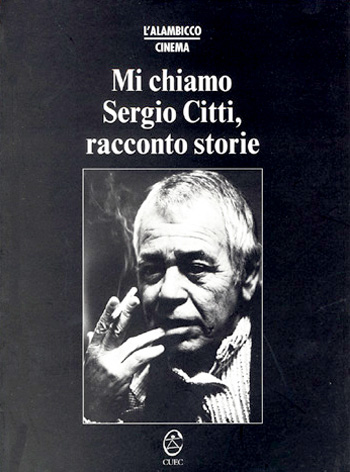

Le altre due, una a colori l’altra in bianco e nero, scattate sul set de I magi randagi, riproducono nell’ordine: Silvio Orlando nella parte di Melchiorre, Patrick Bauchau nella parte di Baldassarre e Rolf Zacher nella parte di Gaspare. Tra le mani tre cofanetti con i doni da portare al piccolo Gesù. Nell’altra si intravede Sergio Citti intento a dare indicazioni a Silvio Orlando che regge tra le braccia Gesù bambino: sullo sfondo Rolf Zacher. Un raggio di luce si insinua tra le veneziane mal chiuse e va a sfiorare la copertina di un libro poggiato sul pavimento, che stavo sfogliando un attimo prima e che fa riemergere vecchi ricordi archiviati. Su uno sfondo nero c’è un bel primo piano di Sergio, con l’eterna sigaretta tra le dita; a caratteri bianchi il titolo del volume Mi chiamo Sergio Citti, racconto storie.

Questa sala è anche un po’ la sua. La sua e dell’associazione L’Alambicco che, nel lontano 1999, gli ha dedicato una retrospettiva e una monografia. Monografia che ho appena ritrovato negli scaffali della libreria del Centro culturale. L’associazione lo ha ospitato a più riprese a Cagliari per una serie di incontri-dibattito e per la presentazione del libro. A Sergio si è deciso unanimemente di intitolare la saletta cinematografica del Centro. Mi dirigo verso la libreria e frugando tra gli scaffali individuo il settore dove sono custoditi i suoi film in formato DVD, che sono riuscito a reperire con grande fatica. Li sfilo ad uno ad uno e li porto nella saletta. Accendo il videoproiettore, il lettore. Lo schermo bianco si illumina. Scorro i titoli e rigiro tra le mani Mortacci. Infilo il disco nel lettore e schiaccio il tasto di avvio. Mentre scorrono le prime immagini, non riesco a trattenere un sorriso. Improvviso affiora il ricordo di una delle tante chiacchierate fatte con Sergio. Mortacci ha come scenario un cimitero ed è in questo spazio che le anime dei morti, protagoniste del film, sono costrette finché qualcuno, tra i vivi, si ricorderà di loro. Citti si divertiva a minacciare scherzosamente amici e conoscenti: «Quando non ci sarò più non sognatevi di darmi riconoscimenti o dedicarmi retrospettive post mortem. Altrimenti la mia anima vagherà per chissà quanto tempo in qualche camposanto, senza trovare pace».

Ogni volta che in un tamburino si nomina la sala a lui dedicata per una proiezione, ricordo i suoi scherzosi ammonimenti. Metto in pausa il lettore e cerco tra i DVD, non a caso, I magi randagi e Il minestrone. In ogni occasione conviviale, Citti ricordava che in tanti suoi film c’erano dei personaggi sempre affamati, alla disperata ricerca di cibo. Dei morti di fame. Proletari, sottoproletari delle borgate romane dove egli stesso era cresciuto e aveva trascorso buona parte della sua vita, che non riuscivano, sequenza dopo sequenza, se non in rarissime occasioni, a mettere insieme il pranzo con la cena. Ne I magi randagi i tre protagonisti, tre poveri diavoli, sono alla disperata ricerca di un po’ di cibo e una volta tanto si trovano seduti, nella scenografia di un presepio vivente, vestiti da Magi, attorno a una tavola imbandita con ogni ben di Dio. Ma è un fatto del tutto episodico, eccezionale. La normalità continua a essere la mancanza di cibo, una vita precaria sempre vissuta alla giornata.

Ne Il minestrone la storia si ripete. Citti avrebbe voluto intitolare il film La fame, ma il produttore lo dissuase, sostenendo che era improponibile un film con un titolo così avvilente. Nessuno sarebbe andato a vederlo. Nello spazio scenico si muovono tre personaggi, perennemente con lo stomaco vuoto, che intraprendono un lungo viaggio alla disperata ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Inventandosi soluzioni creative per poter mangiare.

Chi ha avuto la fortuna di seguire la rassegna cagliaritana che ha proposto le pellicole reperibili, si è reso conto che questi personaggi sono presenti in tutti i film del regista. Addirittura interpretati dagli stessi attori: il fratello Franco Citti, Ninetto Davoli e nel film in questione Roberto Benigni agli esordi della sua fortunata carriera. Comunque, quando il film uscì nelle sale, Sergio per osservare le reazioni del pubblico andò a vederlo in sala, sedendosi in ultima fila. Davanti a lui una signora accompagnata dal figlio. Due pesi massimi. Commentavano il film a voce alta. Si lamentavano continuamente: «Ma che film è questo, non si mangia mai. Come si fa a proiettare questa roba?». Alla fine del primo tempo si alzarono e andarono via. Sergio ci rimase male. Talmente male che decise di non girare mai più un film. Proposito per fortuna rientrato. Madre e figlio, ipernutriti, non avevano mai provato i morsi della fame. Quindi Il minestrone non poteva toccare le corde della loro sensibilità. Sergio al contrario l’aveva provata, mitizzandola e dandole anche una valenza positiva. «Mi ricordo che la fame mi metteva voglia di vivere. Quando riuscivi a mangiare eri felice, oggi non c’è più questa felicità».

Aveva un suo modo di raccontare le storie che catturavano il pubblico. Sia le storie che trasformava in immagini, sia quelle che rimanevano come possibili futuri progetti. Aveva un chiodo fisso: quello di fare un film raccontandolo al pubblico invece di girarlo. Un film vocale, senza immagini. Stimolando la fantasia degli ascoltatori. Capaci di dare ai protagonisti il volto dei loro attori preferiti o di ambientare la storia in luoghi e spazi conosciuti e riconoscibili. Lo ha fatto a Cagliari, nell’aprile del 2000, in occasione della presentazione del volume che l’associazione gli ha dedicato. Al cine–teatro Nanni Loy, sala strapiena. A tanti anni di distanza ricordo ancora, perfettamente, la serata. Rimase ad ascoltare con gli occhi socchiusi gli interventi dei relatori, poi quando toccò a lui mi guardò per un attimo, guardò il cartello che vietava tassativamente di non fumare, si voltò verso il pubblico e disse: «Se non mi fate fumare non parlo». Il pubblico annuì e i responsabili della sala gli diedero il permesso. Solo a lui naturalmente. Accesa la sigaretta e aspirate un paio di boccate, incominciò a raccontare uno dei suoi tanti film mai impressionati su pellicola, di cui aveva scritto il soggetto, o semplicemente immaginati. Il titolo a cui aveva pensato era Santa città-Indulgenze scellerate. «Ricordo che partii da un fatto storico, un ricatto che aveva privato Roma di tutte le prostitute durante l’Anno santo, relegandole alle Frattocchie… Mi divertirei a girarlo, tornando alle atmosfere di Storie scellerate. Oppure no, lo rifarei in chiave moderna. Ma sento che non è un film da due lire, ci vorrebbero tanti soldi, magari gli americani. Ed è improbabile che trovi un produttore pazzo che mi dica di sì».

«La storia, ambientata a Roma, racconta dell’arrivo in città di pellegrini da tutto il mondo per il Giubileo. Tra questi c’è Checco che a tarda sera, dopo una lunga camminata, giunge sul lungotevere, in una specie di bassifondo. Vi trova un pullulare di varia umanità: curiali, maniaci, lenoni, travestiti, ladri, assassini, venditori di souvenir pornografici. Le mignotte stanno davanti ai falò. Ce n’è una molto giovane, ingenua, che Checco adocchia. Si chiama Orlandina. Si accordano sul prezzo e scendono verso il Tevere, vicino all’acqua. Lei ha poca esperienza e chiede a Checco di dirigere il gioco d’amore. La luna si riflette nello specchio d’acqua. Lei è una zoccoletta, lui un ladro. Dall’anno santo vogliono trarre profitto. Intanto in Vaticano il Papa gioca a briscola, con la sua corte. Pur di vincere, bara spudoratamente. E’ preoccupato, perché insieme ai pellegrini a Roma sono arrivati ladri, borseggiatori… Checco, intanto, confuso tra la folla sfila portafogli dalle tasche dei pellegrini. Un frate che chiede la carità lo tiene d’occhio e, quando sta per allontanarsi ammiccante, gli fa capire di aver visto e gli chiede la sua parte. Checco, da uomo di mondo, comprende l’antifona e divide il malloppo. Anche Orlandina, vinta ogni timidezza, fa affari d’oro. Intanto il Papa, attorniato dai suoi consiglieri discute, disserta. L’argomento ruota intorno alle puttane romane. Sono troppe. I turisti, invece di andare in chiesa, pregare, preferiscono appartarsi con loro. Checco, nel tentativo di liberare un suo collega dalla gogna, riceve un sacco di legnate. Ferito, viene curato e accudito dal frate con il quale ha diviso il frutto dei suoi borseggi. Orlandina seduce un prefetto amico del Papa e sogna di sistemarsi. Ma, arrivati al dunque, l’uomo si rivela impotente e accusa Orlandina di non riuscire ad eccitarlo. Il prefetto accusa Orlandina del suo fallimento e, per vendicarsi, ordina ai gendarmi di identificare tutte le zoccole di Roma e confinarle alle Frattocchie. Tra queste c’è anche Orlandina che cerca di ribellarsi, inutilmente. Intanto Checco, perfettamente guarito, grazie alle cure del frate, è di nuovo per le vie di Roma. La città gli appare strana. Gli uomini sono tristi, i mariti litigano con le mogli. Presto scopre il motivo. A Roma non c’è più una mignotta. Scopre che sono state tutte deportate alle Frattocchie. Vi si reca immediatamente e incontra Orlandina, depressa, sfiduciata. Le ridà coraggio proponendole di lavorare insieme e di organizzare, insieme alle sue colleghe, una marcia su Roma. Dopo una memorabile mangiata e una sbornia colossale, decidono di mettersi in viaggio. Travestite da signore per bene, monache, dame di carità, durante la notte rientrano a Roma. La mattina, il Papa e la sua corte escono dal Vaticano per una scampagnata. All’improvviso, da dietro i cespugli, escono tante belle ragazze in abiti succinti. E’ uno scandalo. Chiedono di poter ritornare dall’esilio. Checco è alla testa delle puttane. Il prefetto riconosce Orlandina e capisce tutto. Ordina alle guardie svizzere di arrestare Checco e le ragazze.

A Trastevere le mignotte vengono, tra il ludibrio del popolo, fustigate sulle chiappe e rispedite alle Frattocchie. Checco viene condannato a morte. Ma gli affari languono, le puttane sono indispensabili per l’economia della città. Pagano le tasse e sono fonte di introiti. Bisogna trovare un escamotage per farle tornare. Checco viene graziato dal Papa per l’Anno santo e le mignotte fatte rientrare in città. E’ festa grande e in segno di riconoscenza le mignotte fanno l’amore gratis con tutti. Mogli e mariti si riconciliano e Checco e Orlandina riprendono i loro affari, certi di sistemarsi e vivere felici e contenti».

Dopo la ventesima sigaretta la storia finisce e il pubblico ne vuole un’altra. Ma Sergio ha fame ed è stanco. Ci rifugiamo in un ristorante del centro città.

Il flusso di ricordi si interrompe, il rombo di un aereo in fase di atterraggio mi fa sobbalzare. Siamo a due passi dall’aeroporto di Elmas. Esco dalla sala, spalanco la porta di ingresso. Fuori è notte. La strada è illuminata dai lampioni. Come in un flashback mi rivedo a Fiumicino, in una serata di fine ottobre. Una giornata trascorsa a casa di Sergio Citti a chiacchierare e raccogliere materiali per il volume a lui dedicato, che stavo curando con il giornalista Sergio Naitza. Citti, a un certo punto, non resistette alla tentazione di farci vedere il primo montaggio del film a cui stava lavorando, La pietà di Cosa che sarebbe uscito poi nelle sale con il titolo Vipera, probabilmente imposto dalla produzione. D’improvviso, si ricordò che doveva andare in ospedale a far visita a suo fratello Franco, colpito qualche settimana prima da un’ischemia cerebrale. Ci congedò con qualche imbarazzo, scusandosi di non poterci accompagnare in aeroporto. Restò sull’uscio di casa a osservarci mentre ci avviavamo alla ricerca di un mezzo che ci trasportasse all’aerostazione.

L’ultima volta che ci siamo incontrati, in occasione della presentazione del libro a Cagliari, mi ha confessato: «Mi sono sentito in colpa, la sera in cui a Fiumicino vi ho fatti andare via da soli, senza accompagnarvi. Vi ho guardati mentre andavate via da casa mia. Eravate spersi, abbandonati. Ho provato tenerezza nei vostri confronti. Sembravate personaggi dei miei film o personaggi chapliniani. Sbattuti per caso in un mondo troppo grande e ostile. Ho immaginato un’inquadratura: voi due ripresi di spalle, che con passo caracollante, lungo una strada dritta, senza fine, vi avviate verso l’ignoto».