di Stefano Beccastrini

“Diari di Cineclub” – n.22, novembre 2014

Prologo

Nell’agosto del 1964 – cinquant’anni fa: io, di anni, ne avevo sedici – mi trovavo in vacanza in Versilia. In quell’adolescenziale stagione della mia vita stavo diventando un acerbo simpatizzante del PCI (a cui, peraltro, non sono mai stato iscritto). Fu a Viareggio che appresi la notizia della morte, in quel di Yalta, di Palmiro Togliatti. Ricordo di essermi precipitato all’edicola più vicina per comprare “l’Unità” listata a lutto e di aver pianto, sfogliandola su una panchina del lungomare.

I funerali di Togliatti e la loro risonanza artistica

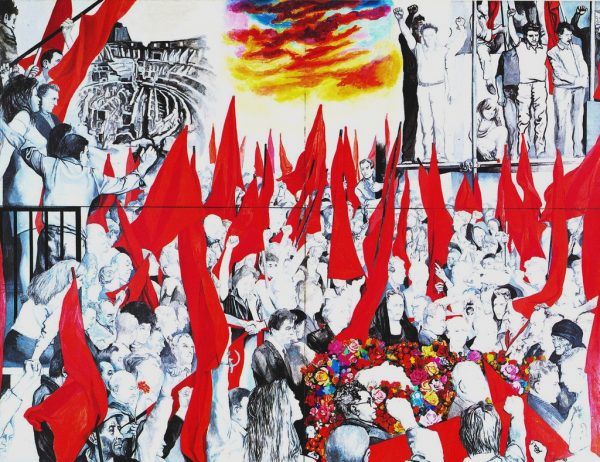

Giuliano Procacci così chiude la propria Storia degli italiani: “Quando la salma venne riportata in Italia, seguirono la bara un milione di persone. Da vivo era stato paragonato a Cavour, per la sua lucidità politica e la sua freddezza. Ma Cavour era morto al culmine della sua gloria, mentre a lui toccava di morire in una Italia gaudente e volgare. Nella tristezza della folla che lo accompagnava per l’ultima volta, vi era la consapevolezza di un traguardo che non era stato raggiunto e il presentimento di un lungo e faticoso cammino”. I maestosi funerali di Togliatti ebbero anche significative risonanze artistiche. Renato Guttuso dedicò ad essi un vasto quadro, a mezza strada tra i murales messicani e la Pop Art, che è una delle sue cose più belle. Circolò, a suo tempo, anche un cortometraggio dell’Unitelefilm, opera collettiva di molti cineasti di sinistra, intitolato L’Italia con Togliatti. Vari suoi brani furono, infine, utilizzati per essere sapientemente inseriti, montati con le sequenze di fiction, nei due film che assunsero pienamente quei funerali quali metafora poetico-cinematografica: Uccellacci e uccellini, 1966, di Pier Paolo Pasolini, e Sovversivi, 1967, di Paolo e Vittorio Taviani.

Uccellacci e uccellini (1966)

Il film di Pasolini, a mio avviso, è uno dei suoi più originali e sperimentali, dei più segreti e sofferti. Opera realistica e surrealistica a un tempo, ironica e straziante, politica e lirica, apologo ideologico e fiaba metafisica: una sorta di road movie in forma di favola picaresca spesso collocata sotto il segno dello Charlot vagabondo e (per esempio, nella sequenza dei guitti girovaghi) di Fellini. Straordinaria la presenza di Totò, addirittura nei panni di due personaggi, entrambi sublimi: quello di Totò Innocenti (un poveraccio a mezza strada tra cinismo piccolo borghese e vitalità popolare) e di fra Ciccillo (un francescano mite e intelligente che predica agli uccelli nelle campagne di Tuscania). Narra del vagare di Totò e di Ninetto, un padre e un figlio, per la squallida – nella sua arretratezza e nella sua modernità: le baracche e l’autostrada, le discariche e l’aeroporto – periferia romana. Gente semplice, né buona né cattiva, che si barcamena alle prese con i problemi di una società in piena trasformazione ma anche afflitta da atavici malesseri sociali. Strada facendo, si unisce a loro un corvo parlante, petulante come il grillo parimenti parlante di Pinocchio. Prende a dir cose per loro incomprensibili. Racconta, per esempio, la novella di due fraticelli che San Francesco manda a predicare ai falchi e ai passerotti, per convincere gli uni e gli altri della bellezza e della necessità dell’amore universale. Essi, ciascuno all’interno del proprio essere falchi o passerotti (ossia, fuor di metafora, della propria appartenenza di classe), si mettono a praticare l’amore universale, ma appena un falco incrocia un passerotto lo aggredisce. Senza cambiare il mondo, spiega Francesco ai due frati delusi e rattristati per la loro fallita missione, l’amore universale non prevarrà. Totò, Ninetto e il corvo assistono anche al funerale di Togliatti. Come illustra l’uggioso volatile, esso è simbolicamente anche il proprio, perché anch’egli, stereotipo dell’intellettuale di sinistra degli anni 50, sta ormai morendo. Affamati, oltre che annoiati, i due “picari” se lo mangiano. Ha detto Pasolini: “Mai ho scelto per tema di un film un soggetto così difficile: la crisi del marxismo… degli anni Cinquanta, poeticamente situata prima della morte di Togliatti, subìta e vissuta da un marxista, che non è tuttavia disposto a credere che il marxismo sia finito”.

Sovversivi (1967)

Stilisticamente, anche il film dei Taviani si pone, come quello di Pasolini, nel fecondo alveo del Nuovo Cinema Italiano, uno dei migliori frutti culturali dell’Italia degli anni 60. Strutturalmente, si fonda invece sopra un antico schema narrativo – prevalentemente di matrice americana – che era quello di intrecciare, narrandole parallelamente, le vicende di vari personaggi, alla fine facendole tutte quante confluire in un medesimo, storicamente memorabile, evento. In tal caso, quello dei funerali di Togliatti. Il film racconta quattro storie, accomunate da una profonda crisi esistenziale, che coinvolgono vari personaggi tutti quanti comunisti e tutti quanti presenti a Roma per i funerali del loro leader. Un fotografo professionale, Muzio, è incaricato di fare su di essi un reportage e porta con sé un amico – Ermanno, un sorprendente Lucio Dalla -, appena laureato in filosofia ma che non sa cosa fare nella vita, alterna ambizioni a frustrazioni ed è chiaramente in attesa di quel ‘68 che sta per venire. Sebastiano è un funzionario emiliano del PCI, che si reca a Roma in treno, per i funerali, con la moglie Giulia, con la quale ha un rapporto sentimentale alquanto difficile. Ettore è un militante rivoluzionario venezuelano che da qualche anno vive in esilio a Roma, dove ha trovato anche una giovane fidanzata, ma che mostra ideologico disprezzo verso la coesistenza pacifica ormai diventata strategica nel PCI togliattiano. Ludovico è un famoso cineasta che a Roma è presente sia per i funerali che per terminare un proprio film su un senile Leonardo da Vinci (in realtà, sul proprio dolente invecchiare). Come i funerali di Togliatti per il PCI, così il parteciparvi rappresenta, nelle quattro esperienze di crisi personale, una rottura con il passato, un fare i conti con il destino e con la morte, una revisione impietosa della propria vita. Muzio troncherà i propri rapporti con il velleitario Ermanno. Sebastiano scoprirà alfine, restandone sconvolto, che le difficoltà sentimentali con la moglie derivavano dal lesbismo di lei (la cosa provocò molte reazioni scandalizzate, all’epoca: che c’entrava il lesbismo con la morte di Togliatti? In realtà, il tema preannunciava future ma ormai ravvicinate questioni di diritti civili su cui il PCI era in ritardo). Ettore apprenderà di dover tornare in patria per guidare la lotta clandestina, così lasciando l’Italia, la ragazza, la sicurezza personale (per lui, tornare in Venezuela, significa rischiare la morte). Ludovico vede aggravarsi la propria malattia e approssimarsi la propria morte: tenta persino il suicidio, gettandosi nel Tevere. In riuscito equilibrio tra nostalgia e ironia, tra commozione e sberleffo, tra rispetto per una storia gloriosa e preannuncio di sommovimenti profondi, Sovversivi appare oggi più datato di Uccellacci e uccellini, ma rivederlo – come, per scrivere questo testo, ho ben volentieri fatto – risulta sempre interessante.

Epilogo

All’inizio di Sovversivi, Ermanno sta fotografando dei micini appena nati e l’amico Muzio gli chiede: “Che c’entrano i gattini con la morte di Togliatti?”. L’altro risponde, citando Mamma Gatta: “Che faranno i miei poveri gattini ciechi quando io sarò morta?”. Ma davvero il PCI, senza Togliatti, poteva essere paragonato a un abbandonato gruppo di gattini ciechi? In verità, in parte lo era già anche quando Togliatti era vivo e vegeto. Per esempio nel suo non accorgersi – accecato dai dogmi di un rozzo marxismo – che lo sviluppo capitalistico stava producendo in Italia non una crescente arretratezza bensì il miracolo economico e, con esso, nuove e più moderne contraddizioni sociali. D’altra parte, il partito seppe dimostrarsi – morto Togliatti – ancora vitale, non soltanto sopravvivendogli per ben 27 anni – ossia fino al congresso di scioglimento, a Rimini nel 1991 -, ma persino, seppure ormai tardivamente, trovando il coraggio di rompere con la politica imperiale dell’URSS in occasione dell’invasione della Cecoslovacchia del 1969 (avvenuta anch’essa in agosto e anch’essa facendomi piangere). Il PCI riuscì persino a trovare in Enrico Berlinguer una guida amatissima, che seppe infrangere la sottomissione alla prepotenza sovietica. Egli seppe andare ben oltre Togliatti, pur restandone in parte un erede. Leader dalle molte luci e dalle molte ombre, Togliatti seppe guidare per due decenni il più grande partito comunista dell’Occidente. Il partito nuovo e di massa, la teoria delle vie nazionali al socialismo, l’apertura – di matrice gramsciana – al mondo cattolico, l’egemonica alleanza con il ceto intellettuale sono merito suo. Un errore imperdonabile resta, e pesa come un macigno, l’approvazione della repressione sovietica della rivoluzione democratica d’Ungheria del 1956. Giuseppe Di Vittorio, e la sua CGIL, seppero condannarla. Perché il PCI plaudì? Se avesse avuto la coraggiosa intelligenza di non farlo, la storia della sinistra italiana sarebbe stata molto diversa.