Pasolini. Poesie e pagine ritrovate

a cura di Andrea Zanzotto e Nico Naldini

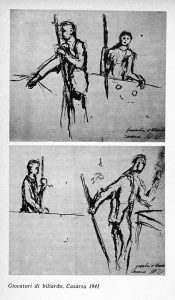

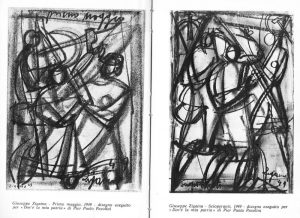

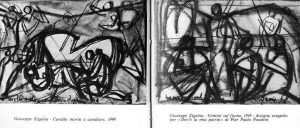

Con disegni di Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina

(Lato Side Editori srl, Roma 1980)

La testimonianza-Pasolini, configurata nel lievitare estremo di un’idea di vita e di poesia in quanto diversità, dischiude qualche suo enigma ai giochi dell’interpretazione, sia per il fondamentale contributo di Nico Naldini che con Pier Paolo passò gli anni giovanili in Friuli, sia per l’acuto e originalissimo saggio di Andrea Zanzotto, uno dei maggiori poeti italiani. Da questi due interventi emergono elementi utilissimi e del tutto nuovi. Il volume illustrato da disegni di Pasolini e Zigaina, presenta un’ampia scelta dei testi più noti del grande poeta friulano, tratti dalle raccolte La meglio gioventù, L’usignolo della Chiesa Cattolica, Le ceneri di Gramsci, La religione del mio tempo, Poesia in forma di rosa, Affabulazione, Trasumanar e organizzar.

Tutte le composizioni poetiche di Pasolini sono attualmente raccolte sia in singoli volumi sia nei due volumi Pasolini. Tutte le poesie pubblicati nella collana dei Meridiani Mondadori.

Qui di seguito vengono riportati il saggio di Andrea Zanzotto nonché le riproduzioni di alcuni disegni pasoliniani contenuti nel volume.

Pasolini poeta, di Andrea Zanzotto

Con tutto quello che ha scritto, e creato nei più vari campi, è giusto qualificare Pasolini soprattutto col nome di poeta? Sì; e nell’accezione più imbarazzante, «intempestiva» e persino desueta che questo termine può assumere. La ricerca, lo sperimentalismo di Pasolini, coincidente con lo stesso destreggiarsi fisico di un corpo-psiche nelle pieghe equivoche del mondo per sopravviverci, sono stati, per così dire, stilizzati e rischiati secondo la « figura del poeta». Esistevano per Pasolini la simultanea ricerca della restituzione di un significato completo alla figura del poeta e la sempre rinnovata constatazione della sua irrilevanza, inesistenza, focomelia, sia di fronte alla storia e ai suoi movimenti ambigui, sia in relazione ad un atto pedagogico-terapeutico tale da coinvolgere in modo rapido e diretto la società (il «tutti» come conglobazione anch’essa «corporea» prima che consapevolmente aggregata). Questo fatto ha situato Pasolini in una delle condizioni più esposte e onnicomprensive che mai abbiano assunto il fantasma del «poetico» e il suo ectoplasma atrocemente abbarbicato ad un «io».

In Pasolini si sovrapposero, sfilarono, si negarono, si punirono tra loro tutti i connotati che il poeta poté assumere nei tempi: coscienza attiva, pur contestatrice, entro la pienezza della tradizione-istituzione, testimone della separazione lirica quale grado ottimo e massimo, innalzamento (regressione) ad un ruolo sciamanico, se non addirittura pontificale (di segno meno, contro-pontificale). Non basta: Pasolini raccolse in pieno, pur negandola apparentemente, anche la sfida presunta «avanguardistica» alla dilatazione dell’area della poesia anche al di là della sua particolare connessione al fatto linguistico; puntò cioè alla «poesia totale», intesa come superamento delle consolidate partizioni del campo artistico in una superiore unità mai smentita come unità «superpoetica» e forse la identificò nel cinema. Tutto questo, senza perdere di vista il parlare-scrivere, o meglio l’«affabulazione» come fattore essenziale della poesia. Allo stesso modo Pasolini nelle sue operazioni sui generi letterari perseguì una interscambialità sempre sotto il segno del poetico, persino ai tempi della rivista «Officina» quando fece suo programma dichiarato portare la poesia al livello della prosa, contro l’opposto canone tipico del nostro Novecento.

Di fatto, però, il suo corpo-io diviso, pur nella sua coerenza, i suoi tropismi divergenti, lo portarono a lasciare intatte certe linee di demarcazione, di frattura, e quasi ad istituzionalizzarle, destinando ad esempio una lingua preferenziale (italiano o dialetto), ai vari momenti e tipi di espressione, o di messaggio da veicolare.

Ma la questione di «livelli» e giustapposizioni, o al contrario di compenetrazioni, osmosi di linguaggi, ha senso per Pasolini unicamente se si considera che per lui erano sempre meno esistiti un alto o un basso, un passato o un futuro, un «privato» o un «sociale» che non fossero in stato di continua ridiscussione, o anzi lacerazione e combustione reciproca: fermo restando che la sua stella-guida era sempre un’idea di poesia in quanto diversità allarmante, eccesso, emergenza: ma (a differenza di quella delle neoavanguardie e di altri), sempre coatta anche ad essere, a qualunque costo, centralità sociale, anzi momento massimo della reinstaurazione del sociale. Il dato di partenza era comunque un compatto, intensissimo microcosmo, un famelico, instancabile Narciso – un oblativo, disperato Narciso – destinato ad una concentricità impossibile/ necessaria con eventuali e sempre instanti macrocosmi (storici) anch’essi in metamorfosi.

Per Pasolini la differenza «doveva» anche essere norma (sempre incarnata entro un magma, e persino sprofondata in una volontà di cancellazione di qualunque autoanalisi) doveva essere istituzione (e non soltanto teoresi-guida), ma pur sempre in un «corpo a corpo» con l’istituzione. Ogni presa di contatto per Pasolini era anche gesto che dirompe e «scosta», e viceversa. L’ultramobilità e l’invarianza della poesia di Pasolini vengono allora a proporsi necessariamente quale parabola di quello che è il destino della poesia nel nostro tempo; si propongono e lo sono. Exemplum come tremendo manuale di condotta, come utopia aperta, e infine come squartamento fisico in atto.

La prima fase della poesia di Pasolini, quella del dialetto friulano in cui ci fu pressoché coincidenza tra linguaggio «della madre» e linguaggio popolare (mentre coesisteva la lingua «alta» del padre e della borghesia), poté davvero essere edenica, e insieme colorata di riverberi félibristici e decadentistici, e, ancora, doppiata da un sovrappiù di gusto e degustazione pertinenti al filologo, filologo romanzo. Era una poesia che poteva ben sentirsi, anche senza chiamarsi, «pura», in sintonia con i miti degli anni ’30-40, perché nell’alone dell’inizio le gioie e i dolori comunque «divini» di Narciso tutto inglobavano come nuclei concentrici, nel modo più latteo.

In questa fase l’io-corpo, il paese, il tempo circolare della campagna, costituiscono un mondo nel quale ognuno, ben più che compagno (quale potrà forse essere domani) è «fratello», couterino di ogni altra persona, anche lungo le ramificazioni delle parentele reali (comprese quelle linguistiche), e nell’omogeneità relativa delle esperienze.

Pasolini non uscì mai del tutto da questo «sfero» in cui da ogni ferita e da ogni peccato si diffonde tuttavia un riverbero celestiale. La tenaglia etica, marcata sul versante religioso prima e prestissimo su quello socio-politico, non avrebbe mai potuto avere la meglio su questa intensità di «piacere primo», anche se intriso di morte. Ma questa morte è nominabile, sta a due passi dal paese, in un cimitero campestre, nel quale tutto è accarezzato e quasi richiama la resurrezione, è cellula tra le cellule viventi come lo sono le case e i paesi contigui. È questo il tempo delle poesie, in gran parte friulane, secondo una ricca botanica di varietà locali, raccolte ne La meglio gioventù.

I successivi poemetti come «II canto popolare» e «L’Italia» sono importanti perché le categorie storiche, la ragione e la prassi affiorano con la più innocente spontaneità proprio da quel mondo adelfico e adolescenziale, riferito qui ai primordi della nazione italiana ed alla sua lingua, mentre si precisa un dettato più uniforme e rettilineo (logico?) anche rispetto a quello della raccolta L’usignolo della Chiesa Cattolica, che aveva costituito il controcanto in lingua nazionale-alta di ciò che era stato scritto contemporaneamente in friulano. Già allora la funzione pubblica (usignolo, ma pur della chiesa) era stata dunque connessa alla lingua veicolare maggiore, l’italiano.

Da quel tempo in avanti, dopo che il poeta sarà stato avvelenato e ferito proprio da quel mondo che più amava, e lo avrà abbandonato, si produce un profondo rivolgimento. Pasolini si stabilisce a Roma, centro simbolico di ogni storia «massima» (nella quale si sarebbe dovuto articolare il piano del logos politico), ma, nel fatto, coacervo di visceri riluttanti a tutto ciò che non sia inconscio ed eros, vittoriosi anch’essi, ma per altre vie, sulla morte e sul pus in cui allignano, come un cimitero pieno di vermi, fresche erbe selvatiche. Si delinea così la grandiosa operazione che dura ininterrottamente attraverso quattro libri densi sbalzati, acremente collegati al moto reale e contraddittorio degli eventi nei quali essi tendono a incidere, ad agire: da Le ceneri di Gramsci a La religione del mio tempo, a Poesia in forma di rosa, a Trasumanar e organizzar, dall’inizio degli anni ’50 fino agli anni ’70.

Mentre nella contemporanea produzione in prosa Pasolini si inoltra nell’impasto con il romanesco e là confina il rapporto con la dialettalità, nella poesia egli non abbandona quasi mai un monolinguismo in cui l’italiano – a suo modo ancora in una situazione di «purezza», ora purezza di tensione alla razionalità – si proietta in avanti, si auscultale anche si irrigidisce) appunto come lingua di una voce che non può non essere progettuale e pubblica nemmeno quando mette in piazza il più riposto «privato», anzi, nemmeno quando fa leva su un privato eccentrico per mettere in questione il dato pubblico, sempre più disgregato, anche nelle sue novità. Pasolini sa benissimo di registrare e registrarsi in una lingua corrotta dall’essere medio-borghese, e dentro la deriva di uno stile che è sempre meno stile. Eppure non rinuncia mai ad essere «bestia da stile», passando da una ripresa di moduli tradizionali, quasi carismatici, come la terzina ai dolci dettati convenzionalmente neocrepuscolari, agli impennamenti petrosi di una denuncia e di un proclama pedagogici, all’immediato furore del più impuro giornalismo. Egli sa di contraddirsi e di essere costretto a contraddirsi: ma sempre all’interno di una scelta linguistica che nasce dalla irrinunciabile pulsione ad un magistero dotato del più largo raggio possibile.

Ogni discorso comunitario autentico, nella nostra recente storia, risulta per Pasolini impossibile. Egli ben consciamente fin dall’inizio si rivolge a qualcosa di mancato, di assente, a ceneri gramsciane («la nostra storia è finita»), e resta calato in un vuoto che è insieme di dopostoria e di preistoria, e comunque in mutazione «genetica» verso il mostruoso. Pasolini che seppe cogliere così tempestivamente appunto «la muda» della lingua italiana (insieme col paese) da uno status crociano-letterario-artigianale a uno status manageriale-neocapitalistico-tecnologico, sembra usare quasi con nauseato disprezzo la lingua proprio perché essa nasconde malamente l’immenso vuoto lasciato da un mancato rinnovamento più o meno di tipo gramsciano, nazional-popolare (anche linguistico), mai incarnatosi. È questo, per Pasolini, un «blanc», un «lack», che sembra talvolta violentemente rimosso, e che proprio per tale motivo non risulta mai ricuperabile ad una funzionalità endoletteraria, endopoetica, per altro rintracciabili come in un negativo fotografico. Pasolini avvertiva che con il suo «italiano d’uso» la poesia poteva aver a che fare sempre meno. Esso è sentito come un’instabile piattaforma che favorisce demoniacamente l’equivoco e lo stereotico più di quanto possa sporgersi sul futuro e veicolare autentiche scienze ed esperienze umane di cui comunque il futuro deve vivere. Ad esse Pasolini si riferisce continuamente «nominandole» (così, egli nomina la psicanalisi ma non entra mai in analisi), e, in questo quadro, rivolgendo sempre più la sua attenzione al grande patrimonio culturale «implicito» che stava distruggendosi, alle culture dette subalterne.

Il fallimento dei miti rivoluzionari e poi la loro degenerazione, l’«utilizzazione della propria diversità psico-sessuale come baluardo contro la depersonalizzazione di singoli e gruppi sociali nel clima della massificazione neocapitalistica, fino al rilevamento della catastrofe antropologica italiana (e mondiale) sono i temi soprattutto sui quali Pasolini mobilita la sua persistente «passione» che genera poesia (non solamente), la sua sapienza artigianale di maestro anche di retorica com’era stato fin da fanciullo, e restando sempre maestro-fanciullo e i-deologo «impossibile». Sembra quasi che Pasolini renda volutamente malfamato il suo dire, lo butti fuori quasi distrattamente, vi accumuli quanto c’è di più grezzo: e insieme appare chiaro che non vuole rinunciare ai più sottili ricami culturali e rinvii letterari, né tanto meno perdere la sua funzione di poeta civile, che anzi in questi ingorghi corpo-storia, violenza-dolcezza, narciso-umanità, orrore-candore si caratterizza sempre più ossessivamente.

Si sviluppa nel frattempo l’operazione della neoavanguardia; nulla può impedire che parlino i gradi reali della mutazione in atto, nella quale ci sarà sempre meno posto tanto per la passione quanto per l’ideologia. Con i teschi dei padri si giocherà tranquillamente a bocce, e con le figure del sempre più proliferante schizoidismo si giocherà all’oca. Se dal cadavere del bue non usciva lo sciame delle api di Aristeo usciva comunque, da un cadavere senza connotati e limiti, provinciale e panterrestre insieme, una legione di esseri-spettri, una valanga di gadgets in cui scoppiavano e si palesavano tutte le fratture e le ambiguità prima tenute a freno se non rimosse. Esse erano complanari a quelle di Pasolini, che fu tra i primi a prenderne atto, e insieme a coglierne il nuovo e più agghiacciante livello di perfidia necessaria, di vero-falso; mentre egli non rinunciava affatto a sondare altre possibilità di uscita e di innovazione, pur che non fossero incoerenti con le sue costanti interiori, con il suo perpetuo cimentarsi su strapiombi.

È in questa tensione estrema che Pasolini trova a forza per passare sulle teste delle avanguardie a quell’aldilà della lingua, a quella totalità che il cinema vorrebbe essere e metaforizza. Ma più Pasolini s’ingolfa nel cinema e più se ne fa straziare godendo entro la sua immane cassa di risonanza e nella sua multilateralità, più perdura e si accentua in lui l’invariante poetica «pura», l’amore per la poesia fatta di parole (per la quale né l’italiano, né il dialetto, né le parole, tuttavia, bastavano). La stessa «inutilità» della poesia, la sua stessa emarginazione, gliela faranno apparire come ultima roccaforte di resistenza alla marea montante della massificazione, del figliare vuoto su vuoto che segue gli accoppiamenti incestuosi tra moda (consumo) e morte.

I soprassalti di questa tragedia connotano le oscillazioni, i tentativi e anche le incertezze delle creazioni poetiche del Pasolini di questo periodo in cui le esperienze compiute in altri settori tornano poi a quello della parola: ora anche in certe pagine di teatro (come Calderon e soprattutto Affabulazione, Porcile, Orgia). E così si rigiustifica il parlare nella piccola, e ormai «dialettale», lingua italiana (misero dialetto entro il rimbombo panterrestre e l’empatia visiva universale del cinema). Ma proprio per questo l’italiano dei drammi avrebbe dovuto essere pronunciato, forse, unicamente da voci puerili (come ebbe ad affermare lo stesso Pasolini).

A questo punto l’arco della poesia, almeno come figura parallela all’arco già declinante della vita, non poteva per Pasolini non ripiegarsi sulle proprie origini dialettali, sia pure per negarle, per dichiarare un mai-più: e proprio mentre si riattivava (forse ormai una moda anch’essa) l’attenzione per i dialetti e per le culture locali come unico polo di opposizione al progressivo, inarrestabile cancellarsi di ogni identità individuale e collettiva, di ogni etica personale o comunitaria. La nuova gioventù è un ricamminare sopra La Meglio Gioventù, anche calpestandola. Del resto, se ben si guarda, anche questa si trovava fin dall’inizio «soto tera», come nel canto degli Alpini. Ma c’è sepultura e sepultura: quel passato lontanissimo aveva un futuro, poteva averlo, «era» futuro, (un futuro parallelo che non si realizzò); perché era sì sepolto, ma sepolto nel proprio alone, nel proprio nutrimento, era sepolto «rite», cioè secondo una verità in accordo con un bioritmo cosmico, era sotterra com’è sotterraneo il seme: che poi venne fatto marcire anziché fiorire.

Il Pasolini degli anni 70 è presago di ogni sconcio e di ogni violenza, e quasi di quella violenza che doveva farlo a brandelli, letteralmente. Ma la «disperata vitalità» di Pasolini era pur sempre attiva e i fatti di poesia che nascevano da questo ritorno, così consapevole di essere precario, e ora distinto da un rituale di coazione (com’egli stesso afferma), sono spesso di alto, inatteso valore: fango e neve, cerchio e linea di fuga, dimissione e soffocato grido di presenza, uovo orfico infranto e notiziari-commenti da tavola rotonda tv, «in italiano». Si tratta ancora del sogno, infine, di un procedere, più che mai solo e nudo come agli inizi del suo parlare, di ogni vero parlare.

Sì, è soprattutto nei suoi versi che Pasolini resta per sempre «lizèir, zint avant, sielzìnt par sempri / la vita, la zoventut».

[info_box title=”Andrea Zanzotto” image=”” animate=””]Andrea Zanzotto (1921-2011) – Nato a Pieve di Soligo (Treviso) nel 1921, Andrea Zanzotto ha iniziato a insegnare all’età di sedici anni. Laureatosi in Lettere all’Università di Padova nel 1941, ha poi vissuto a lungo all’estero, in Francia e Svizzera. Tornato in Italia, si è stabilito nel suo paese natale, dove vive tuttora. Oltre che poeta, è autore di racconti e di acuti saggi critici, specie su contemporanei (Ungaretti, Montale, Sereni).

Il primo ad attirare l’attenzione sulla poesia di Zanzotto è stato Ungaretti; in seguito, dopo la raccolta Beltà del 1968, buona parte della critica gli ha assegnato un posto di tutto rilievo tra i poeti italiani contemporanei. Zanzotto esordisce come un “epigono fuori tempo dell’ermetismo” (Mengaldo) rifacendosi direttamente a Ungaretti. Altri suoi importanti punti di riferimento sono Petrarca, Leopardi, Hölderlin e Mallarmé, in corrispondenza con la profonda convinzione che il poeta abbia la precisa missione di dare un ordine all’universo. Quella di Zanzotto è, come ha scritto Fortini, “un’intensa nostalgia per il momento eroico del poeta come legislatore, sacerdote e agnello da sacrificio”. Per ciò che concerne il lessico, è stato notato come il poeta veneto ne faccia un uso assai particolare: egli attinge infatti al linguaggio infantile, al dialetto, a lingue straniere; con questo composito vocabolario, poi, spazia dall’elegia del suo angolo di Veneto all’astrofisica, dalla psicologia alla microbiologia. Da tanta varietà di temi e linguaggi nasce una “recitazione illimitata” (Fortini) che spesso porta con sé difficoltà di comprensione del testo. L’oscurità di Zanzotto, però, ha un preciso significato. Egli intende infatti comunicare al lettore i limiti, o l’impossibilità, che incontra la verbalizzazione nel cercare di rendere conto del vissuto privato e intimo di ognuno. Il poeta deve quindi cercare una lingua che rappresenti lo stadio intermedio tra coscienza e incoscienza, con puntate nel silenzio più assoluto da un lato e nella vociferazione babelica dall’altro. Quest’impostazione si fa più evidente soprattutto a partire dalle IX Ecloghe del 1962, a proposito delle quali il critico Agosti, autore di un saggio ritenuto fondamentale per la miglior comprensione di Zanzotto, ha scritto che “il significante non è più collegato a un significato … ma si intuisce esso stesso come depositario e produttore di senso”. Parallelamente a questa riduzione del linguaggio a ammasso indifferenziato viene compiuto anche lo sforzo inverso; ripercorrerlo, cioè, sino alle sue radici per ritrovarne l’ origine più autentica (qui rappresentata, in particolare, dalla lingua infantile). E’ anche importante rilevare, sempre seguendo le indicazioni di Agosti, come la libertà del significante sia ottenuta con procedimenti che ricordano quelli psicanalitici, “lasciando fluttuare l’attenzione fonica nei dintorni di una parola, finché accanto non ne sorge una simile” (Siti), in polemica con i linguaggi sempre più standardizzati della comunicazione di massa. La poesia, secondo le stesse parole di Zanzotto è “prima figura dell’impegno: perché non solamente essa deve e può parlare della libertà, dire cioè la prepotente ‘sortita’ dell’uomo dalle barriere di ogni condizionamento, e il superamento di qualunque ‘dato’; ma col suo solo apparire, col suo sì essa dà inizio alla sortita, al processo di liberazione. La poesia, come la libertà è ‘una sola parola’ quella che ‘salva l’anima’ in una suprema proposta qualitativa …” [A cura di Olivia Trioschi][/info_box]