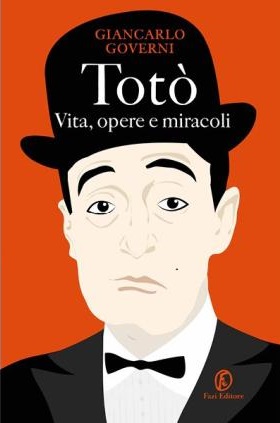

Non cessano gli omaggi in ricordo di Totò, l’indimenticabile attore scomparso 50 anni fa e oggi oggetto di una persistente rivalutazione postuma. Tra i tanti articoli scegliamo lo scritto di Paola Zanuttini, che prende spunto anche dal libro Totò. Vita, opere e miracoli [Fazi ed., 2017] di Giancarlo Governi, il biografo più attendibile del grande artista napoletano, maschera surreale di cui Pasolini seppe portare alla luce e denudare l’innocenza.

Totò l’eterno famoso. A prescindere

di Paola Zanuttini

www.repubblica.it – 12 aprile 2017

Santo subito, Totò. Senza canonizzazione, ma per proclamazione diretta del popolo. Perché da mezzo secolo, nella cappella gentilizia che si era fatto costruire nel cimitero napoletano di Santa Maria del Pianto, gli arrivano richieste di grazia, intercessione o semplice conforto. Come questa: «Sei stato un grande comico, ti chiedo di aiutarmi. Sono una mamma disperata e mi sento di morire, non ce la faccio più, ho tanta fede in te e penso che mi stai ascoltando, te lo chiedo con tutte le mie forze». Roba che San Gennaro si dovrebbe preoccupare. Giancarlo Governi, primo biografo televisivo di Antonio de Curtis (omettendo la sfilza di titoli nobiliari), riporta questa perorazione nel suo Totò. Vita, opere e miracoli [Fazi ed., 2017, ndr.], voluminosa celebrazione del cinquantennale di una morte che sembra non sia mai avvenuta, perché a Totò non si può applicare la formula convenzionale non c’è più, in uso per i cari estinti.

Lui c’è, eccome. Dilaga nella programmazione notturna di reti scamuffe o ammiraglie, locali o nazionali. Si è insediato stabilmente nella lingua e nella gestualità. E il riciclaggio più o meno consapevole delle sue battute procede a gonfie vele: E io pago! Noio volevan savoir. Siamo uomini o caporali? Birra e salsicce. A prescindere. Ammesso e non concesso. Ogni limite ha una pazienza! Parli come badi! La serva serve! Signori si nasce ed io, modestamente, lo nacqui. Sono un uomo di mondo: ho fatto tre anni di militare a Cuneo. Negli anni Ottanta qualche temerario sosteneva perfino che la break dance avesse un debito verso i suoi contorsionismi. E nel 2017 la Federico II gli conferisce una laurea ad honorem.

«Uno dei miracoli di Totò è la durata. A cinquant’anni dalla morte, il suo personaggio non è svanito, ma si è addirittura rafforzato, conosciuto e riconosciuto da tutte le generazioni. È una figura intramontabile della nostra vita quotidiana: metastorica e metageografica, eppure fissata saldamente nella cultura e nella tradizione italiane», dice Governi. Un altro miracolo, o superpotere, di Totò è che blocca il telecomando. Se, facendo zapping, si finisce su uno dei suoi 97 film, magari visto e rivisto, si rimane lì. Come resistere al famoso Miseria e nobiltà o a Totò a colori? Non c’è separazione temporale dai suoi film (il primo, del 1937, è Fermo con le mani, l’ultimo è Capriccio all’italiana, uscito postumo nel 1968): appartengono a una memoria indistinta, ininterrotta e renitente alla cronologia. Sempre pronta a riaffiorare.

Un tempo mitico che esplode, lo definisce Governi. Un patrimonio individuale e nazionale, si potrebbe aggiungere. Che poi i film in circolazione sono sempre gli stessi, più o meno una quarantina, perché i diritti degli altri sono dispersi nei meandri di produzioni chiuse o passate di mano. Non risulta all’appello l’ultima scena girata due giorni prima di morire sul set de Il padre di famiglia di Nanny Loy. Interpretava un vecchio anarchico che tira a campare vendendo mutande e calzini. Quando gli aveva proposto il personaggio, Loi era andato giù di sinistrese: «È inserito nel quadro complessivo della lotta di classe in maniera contraddittoria, talvolta apparentemente incoerente…» e Totò, ormai cieco e impossibilitato a leggere il copione, era stato ad ascoltare, paziente. Poi, però, era sbottato: «Sì, ma com’è vestito? E tiene fame o non tiene fame?».

Nel 1998, centenario della nascita, tutto il repertorio del Principe è andato in onda: su RaiUno, alle 2 del pomeriggio e sempre a opera di Governi. Alcune erano vere totoate, definizione dei critici schizzinosi che neanche andavano alle prime e mandavano i Vice. «Vice? Vice? Ma chi è questo Vice che scrive su tutti i giornali e che ce l’ha con me?», ironizzava Totò per camuffare lo scorno. Altri erano dei gioielli. E comunque, anche nei più infami c’era sempre un bagliore di meravigliosa follia, un brandello di nobilissima commedia dell’arte, una scoria di irresistibile salacità. A Harold Bloom, il critico letterario più famoso e intransigente che c’è, probabilmente non è mai giunta notizia di Antonio de Curtis e della sua opera, ma Totò supera il test di ammissione all’immortalità concepito da Bloom (appassionato solo di autori stramortissimi): per aspirare alla memoria eterna il candidato deve passare al vaglio di due generazioni.

Il fisiologico oblio è durato pochissimo: neanche venti giorni dopo la morte, la Rai manda in onda Tutto Totò, una serie di nove episodi, più uno trasmesso molti anni dopo, girata nei mesi precedenti e funestata da tagli, censure e cialtronaggini varie, che recupera gran parte degli sketch teatrali del comico. E già nel 1972 Goffredo Fofi comincia a pubblicare libri su di lui. Nel 1981 parte all’attacco Governi con Pianeta Totò, il primo di una lunga serie: «Ad agosto ero di turno in Rai, per riempire il tempo mi feci portare dieci pellicole di suoi film. Il primo giorno, in sala di proiezione eravamo io e l’operatore; il secondo c’erano altre due persone; e il terzo la sala era così piena che l’intendente di palazzo ci fece sgombrare. Più o meno negli stessi anni, a Milano, un cinema aveva proiettato I pompieri di Viggiù ed era stato un successo incredibile e lunghissimo. E, a Roma, il Mignon aveva lanciato la sua interminabile retrospettiva. Nel 1977, Totò. L’uomo e la maschera, il libro scritto da Fofi con Franca Faldini, la compagna di Totò, aveva ufficialmente inaugurato il revival».

Lo diceva, il Principe, quando leggeva le recensioni dei Vice: «In Italia bisogna morire per essere apprezzati. Vedrai, quando sarò morto capiranno. Anche i registi di fama, che oggi mi evitano, si pentiranno di non aver lavorato con me». E qui un po’ vittimeggiava, perché aveva un qualificato drappello di estimatori, da Flaiano a Soldati, da Zavattini a Campanile e, oltre che con Mario Mattoli e Camillo Mastrocinque, gli onesti artigiani che hanno firmato buona parte dei suoi film, aveva lavorato con Monicelli, Rossellini, Comencini, De Filippo, Blasetti, Bolognini, Gregoretti, Lattuada, Risi e Pasolini. Un bel palmarès, ma lui voleva Fellini. Ricorda Governi: «Lo chiesi, a Federico, perché invece lui non lo voleva. Mi rispose che un film con Totò l’aveva già fatto, nel 1954: Dov’è la libertà?… Era aiuto regista di Rossellini, che si vedeva molto poco sul set. Di fatto lo sostituiva. Poi, in Toby Dammit, uno degli episodi di Tre passi nel delirio, lo aveva parodiato abbastanza cinicamente con la figura di un vecchio attore cieco che inciampa mentre sale sul palcoscenico per ritirare un premio da poco. A Fellini piaceva plasmarli, i personaggi, ma Totò si era già plasmato da solo».

Quando Pasolini andò a trovarlo con Ninetto Davoli per proporgli Uccellacci e uccellini, il Principe non ci capì niente. Un po’ perché la trama del film era molto confusa e un po’ perché era preoccupato per il divano: quei due avevano dei jeans che non promettevano niente di buono per l’immacolata tappezzeria. Anche l’omosessualità di P.P.P. lo metteva in allarme: dopo decenni di lazzi da varietà su quelli che all’epoca non si chiamavano gay era poco propenso a dargli la mano. E invece si innamorò (platonicamente) del grande regista, l’intellettuale che finalmente riconosceva il suo valore. Gli diede perfino del tu. Continuò a non capire niente del film e ci rimase male quando scoprì che il corvo rappresentava l’ideologia morente. Ancor di più quando finì sullo spiedo. Pasolini aveva capito tutto della lingua di Totò, quella che riaffiora ancora oggi nei discorsi di persone nate trent’anni dopo la sua dipartita: «Una specie di mimesi del dialetto o del modo di parlare del napoletano, del meridionale, emigrato in una città burocratica come Roma. E allora ecco gli inserti di lingua burocratica, di lingua militaresca, di modi di dire dei vari gerghi del parlare comune, per esempio quello sportivo, mettiamo».

Pasolini tutti questi inserti li ha eliminati e Totò, che sul set era abituato a fare come gli pareva e a improvvisare, fu disciplinato come un debuttante. Gli tolse anche la cattiveria, Pasolini: «Tutta la sua aggressività, tutto il suo teppismo, tutto il suo ghignare, tutto il suo fare gli sberleffi alle spalle degli altri. Questo è scomparso completamente dal mio Totò. Il mio Totò è quasi tenero e indifeso come un implume, e sempre pieno di dolcezza, di povertà fisica, direi». Tanto dolce e tanto santo, per tornare all’inizio, Totò non era proprio. Sciupafemmine e crudelmente moralista, geloso fino alla paranoia. La soubrette Liliana Castagnola si suicidò per lui. Per il rimorso, la fece seppellire nella tomba di famiglia e diede il suo nome all’unica figlia che ebbe dalla moglie Diana Bandini Rogliani. Che aveva 16 anni, la metà dei suoi, quando scappò per stare con lui. La chiudeva in casa e infilava un foglietto tra la porta e lo stipite per controllare che non uscisse.

E poi c’era la smania dei titoli nobiliari che dovevano riscattare un’infanzia da poverissimo figlio di padre ignoto. Lo spiantato marchesino de Curtis sposa sua madre quando Totò ha già 24 anni. E lo riconosce, anche se non è garantito che sia il frutto di un suo peccato. Però a Totò il marchesato non basta e, previo vitalizio di cinquecento lire al mese, si fa adottare dal principe Gagliardi, ancor più spiantato del marchese, ma blasonatissimo: gli passa un elenco di titoli che farebbe ridere per primo Totò, se avesse superato il complesso del figlio di nessuno. «Era ignorante e presuntuoso, voleva sempre fare le stesse cose e se ne fregava dei film, dei registi e delle sceneggiature», aveva dichiarato in un’intervista di molti anni fa Mario Mattoli, l’onesto artigiano. Che una volta, nel caos del set, si era rivolto al Principe chiamandolo incautamente “coso”. Inviperito, il Principe (di Bisanzio, eccetera) cominciò a snocciolare davanti alla troupe tutti i suoi titoli, una serie così lunga che qui occuperebbe una decina di righe, sul serio. Infine, in segno di regale magnanimità, nominò sul campo Mattoli conte di qualche cosa.

C’era anche una pergamena a testimoniarlo, ma il giorno dell’intervista il vecchio regista non ricordava più dov’era la contea. E neanche la pergamena.