Proponiamo un interessante articolo pubblicato su

Amore e rabbia in Pasolini, esegesi sotto i portici

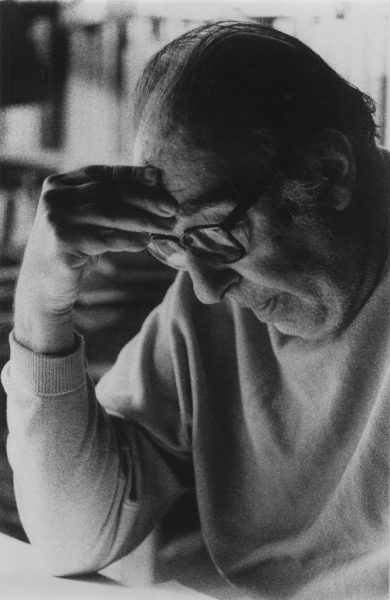

Bologna anni Settanta. Critico marxisant, Gianni Scalia si era fatto le ossa nella redazione di «Officina». Vide un’ultima volta lo scrittore e regista, ormai disilluso, poco prima che venisse assassinato.

Un laboratorio del ’77

Scalia, critico marxisant e storico della letteratura, fra il 1955 e il ’59 era stato con Pasolini, Francesco Leonetti e Roberto Roversi nella redazione di «Officina», poi fra gli anni sessanta e i settanta un compagno di via ma in sostanza un battitore libero della Nuova Sinistra e lettore acuto di Adorno e dei Francofortesi, come da ultimo testimoniava la sua presenza nella rivista «Il cerchio di gesso» e cioè un palinsesto della rivolta (Gianni preferiva comunque la parola ribellione) del ’77. Aveva visto un’ultima volta Pasolini pochi mesi prima che venisse assassinato, il suo amico era a Bologna per girare gli esterni di Salò, sulla collina di Villa Aldini, e si erano ritrovati, prima a cena poi per ore camminando sotto i portici. Pasolini non riconosceva la città che aveva tanto amato e che da lontano immaginava un’isola pulita tra la sporcizia dilagante nel paese, ma adesso sentiva invece intorno a sé un clima da coprifuoco, la sinistra opulenza che gli avrebbe dettato l’epigrafe di Bologna «comunista e consumista», in una delle Lettere luterane. Infine Pasolini aveva chiesto all’amico di tradurre nel linguaggio marxiano della critica dell’economia politica le immagini vivide, e alla lettera profetiche, di cui andava costellando tanto gli scritti sul Corriere della Sera quanto i lasciti testamentari di Petrolio e Salò: dunque la Mutazione antropologica, l’Omologazione, il Genocidio delle culture particolaristiche e insomma l’Universo Orrendo del neocapitalismo. Pasolini si era infatti convinto, pari a Scalia interprete dei Grundrisse, che il capitalismo non produce soltanto oggetti, merci ma rapporti umani, vale a dire le merci più prelibate dal capitalismo stesso.

Del settembre-ottobre del ’75, poco prima che il poeta venisse assassinato, sono le due lettere che si erano scambiati per sancire il loro patto di «traduzione» di cui forse è andato smarrito il primo lacerto, e che ora concludono la nuova edizione di La mania della verità Dialogo con Pier Paolo Pasolini (Portatori d’acqua, Pesaro, pp. 248, € 16,00) per la cura meritoria di Pasquale Alferj, Riccardo Corsi, Simone Massa, con una limpida, affettuosa, prefazione di Antonio Prete dove è detto che la presenza di Scalia era sinonimo di ospitalità, «un’ospitalità che edifica, con la parola, il luogo dove l’altro, dal margine dove è respinto, possa essere accolto». La prima edizione del volume conteneva cinque saggi stesi a ridosso della morte di Pasolini, fra il ’76 e il ’77, questa ne aggiunge otto di cui tre inediti e ascrivibili agli anni novanta (non soltanto saggi, ma anche testi di conferenze e trascrizioni di interventi).

Poeta e custode di una tradizione

La seconda sezione, il cui iato ammonta a un ventennio circa, sta alla prima come il verso al recto. In altri termini, alla esegesi degli Scritti corsari e Lettere luterane condotta con gli strumenti di un marxismo di frontiera, libero da obbedienze e affiliazioni, subentra via via una attenzione a Pasolini poeta e custode della tradizione, martire, nel senso etimologico del «testimone», dello stato di cose presenti. Ai Grundrisse e all’analisi dei processi di reificazione, nel pensiero di Scalia da un lato si allacciano gli scritti di Martin Heidegger sul totale dispiegamento della tecnica e relative metafisiche, dall’altro una riflessione sulla poesia di Pasolini quale custode di umana verità, nel senso della traccia en logois della coeva «In forma di parole», più che una rivista, o una collana monografica, piuttosto una impresa cosmopolita di poesia che Scalia fonda e dirige dal 1980 al 2014. Così per esempio, in Amore e rabbia in Pasolini, del ’91, egli segnala la natura ossimorica, non dialettica bensì antinomica, che nel suo grande amico orienta il rapporto con la realtà: «Non c’è oggetto d’amore, ovvero l’oggetto d’amore è mancante perché l’amore è desiderio e non bisogno. (…) L’amore in eccesso è un amore che non può mai essere soddisfatto. (…) Un amore in eccesso non può che dissolversi. (…) La rabbia politica di Pasolini è l’eccesso di amore».

In realtà, un afflato poetico nel senso elementare o basale della parola animava la critica di Gianni Scalia, il suo sguardo penetrante, la sua piena disponibilità all’ascolto, la pratica euristica del dubbio, la capacità di meditare e ritornare a cadenza su una pagina senza poterla né volerla mai esaurire. Quella sera di settembre del ’78, parlava con dolcezza (con inflessibile dolcezza, beninteso) e intanto spiazzava i giovani del Movimento lì convenuti, nella libreria di piazza Galvani, risalendo da via Zamboni o uscendo, appena tre passi, dalla sala di lettura dell’Archiginnasio: si aspettavano di ascoltare magari un loro complice e invece si trovarono di fronte un maestro in tutto simile a quello che Pier Paolo Pasolini aveva citato nei suoi terminali, e bellissimi, Versi sottili come righe di pioggia dove è detto «parla qui un misero e impotente Socrate / che sa pensare e non filosofare».