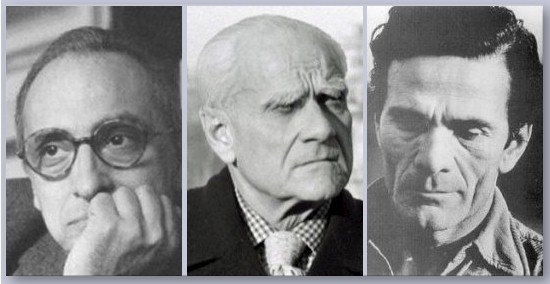

A Gianni Borgna, nel 2005 Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Roma, si deve un accorato ricordo di Pasolini, sottratto ad ogni sospetto di reazionarismo nella sua implacabile indignazione contro la società consumistica italiana. Lo scritto di Borgna apparve nel catalogo edito da Silvana editoriale che accompagnò la mostra Pasolini e Roma, promossa dal Comune capitolino e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali al Museo di Roma in Trastevere (21 ottobre – 22 gennaio 2006)

«Così non si può andare avanti. Bisognerà tornare indietro, e ricominciare daccapo. Perché i nostri figli non siano educati dai borghesi, perché le nostre case non siano costruite dai borghesi, perché le nostre anime non siano tentate dai borghesi».

Tornare indietro? Ricominciare daccapo? Non sono espressioni nostalgiche, persino un po’ reazionarie? Non lo penso affatto, anche perché in Pasolini è sempre chiarissima la distinzione tra “consumismo in generale” e “consumismo italiano”. Rileggiamo, in proposito, gli ultimi suoi ultimi articoli per il “Corriere della Sera” [ora in Lettere luterane, ndr]. Le date sono quelle del 29 e del 30 ottobre 1975, pochi giorni prima della sua morte. Pasolini propone l’abolizione temporanea della scuola dell’obbligo e della tv e parla del massacro del Circeo; e, in tutti e due i casi, lo fa in polemica prima con Moravia e poi con Calvino. Riguardo al Circeo, al contrario di Calvino, non ne enfatizza la matrice “fascista”, quanto la “disumanità” ormai largamente presente tra i giovani, quelli delle borgate compresi. Riguardo alla scuola e alla televisione e agli effetti distorti, in un passo così eloquente da non aver bisogno di alcun commento, produce il suo affondo: «Moravia nel rimproverarmi la mia ingenua indignazione contro il consumismo, confonde continuamente il consumismo in generale con il consumismo italiano […]. Ma mi provi che io mi indigno contro il consumismo in generale: produca cioè un mio testo contenente una simile indignazione. In realtà, per quanto riguarda la fase consumistica del capitalismo mondiale, io la penso esattamente come Moravia. Se egli invece mi rimprovera un’ingenua indignazione contro il consumismo italiano, allora egli ha torto. Perché senza indignazione sarebbe impossibile parlarne. E’ da escludere la possibilità dell’oggettività, quando la gestione della rivoluzione consumistica è stata manipolata dai governanti italiani in un modo e in un contesto criminale».

Due cose appaiono subito evidenti. L’“antropologia” pasoliniana non è fredda, astratta, frutto di riflessioni intellettuali, ma tutta costruita “sul campo”, a contatto con persone e situazioni reali, e, in particolare, a contatto con quella “mutazione genetica” che stava conoscendo Roma all’inizio degli anni Settanta. E poi quella di Pasolini non è la solita invettiva moralistica contro la società moderna, ma una critica radicale della “modernità”; non è un j’accuse contro la società dei consumi genericamente intesa, ma contro il modo in cui è stata realizzata in Italia (ed è quindi anche un’analisi – forse la più acuta che si conosca – del “trauma italiano”).

Il “trauma italiano” è dato dal contatto tra l’arcaicità pluralistica e il livellamento industriale (come nella Germania prima di Hitler). E’ la conseguenza del passaggio dalla civiltà contadina alla civiltà industriale e post-industriale che – a differenza di quel che succede in altri paesi – in Italia avviene in modo brusco e improvviso, come prima “unificazione” reale conosciuta dal nostro paese (mentre altrove essa si è sovrapposta, con una certa logica, alla unificazione monarchica e alla ulteriore unificazione della rivoluzione borghese e industriale).

Andare avanti è dunque necessario, ma non tagliando completamente i ponti con il passato o esaltando acriticamente quei beni superflui e quegli «sciupii vistosi», come li definiva Veblen, che rendono superflua e inautentica l’intera esistenza. «Bisogna strappare ai tradizionalisti il Monopolio della tradizione… Solo la rivoluzione può salvare la tradizione: solo i marxisti amano il passato: i borghesi non amano nulla», scriveva Pasolini nel 1962 su “Vie Nuove”.

Accostare dunque Pasolini a quegli esponenti del “socialismo feudale” (“che hanno impugnato la proletaria bisaccia da mendicante”), di cui parlano Marx e Engels nel Manifesto dei comunisti, è assolutamente fuorviante. Anche perché la borghesia del ventesimo secolo (e soprattutto quella italiana) non ha nulla a che vedere con quella che nella prima parte del Manifesto viene esaltata come una forza “sommamente rivoluzionaria”.

Il problema dell’oggi, del resto, non riguarda più il quanto ma il come produrre (compreso il come difendere l’ambiente naturale e il come riequilibrare il rapporto tra nord e sud del mondo, e quindi anche il come risparmiare). Tutti temi assai cari al poeta delle Ceneri di Gramsci (si pensi solo a quella vera e propria “operetta morale” che è L’articolo delle lucciole), ma ignorati da quasi tutta la borghesia italiana, e, dispiace aggiungerlo, anche da molti intellettuali.

Mentre nell’Ottocento e ancora in parte nel Novecento è stato possibile pensare che il socialismo sarebbe stato partorito ineluttabilmente dal seno stesso del capitalismo, oggi sappiamo che non solo non è stato così, ma che il capitalismo tende a identificarsi sempre più con la natura, a pensarsi, hegelianamente, come fine della storia.

Ecco dunque la «tragica domanda che oggi va posta» (e che Pasolini poneva proprio in quel tragico 1975, che sarebbe stato anche l’ultimo anno della sua vita): «Ma se la Seconda rivoluzione industriale – attraverso le nuove immense possibilità che si è data – producesse da ora in poi dei “rapporti sociali” immodificabili?».

In verità, suggeriva Pasolini, c’è oggi un’idea sinceramente o insinceramente comune a tutti: l’idea, cioè, che il bene più grande sia la ricchezza e che il male peggiore sia la povertà e che quindi la cultura delle classi povere deve essere sostituita con la cultura della classe dominante. In altre parole, l’idea che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese.

E così torniamo al Circeo e, anche, al suo ultimo film, Salò. Per sottolineare, e denunciare, che l’omologazione italiana è oltretutto falsa e illusoria, perché investe, al più, la sfera del costume e del comportamento. Nella realtà, i poveri restano poveri, i ricchi ricchi; gli sfruttati sfruttati, gli sfruttatori sfruttatori. Solo che, volendo i poveri imitare i ricchi e gli sfruttati gli sfruttatori senza potervi riuscire (perché nella realtà le differenze tra loro restano abissali), essi finiscono col nevrotizzarsi e col diventare dei criminali. Ed è per questo che tra il massacro del Circeo e gli stupri che avvengono quasi ogni sera nelle borgate non c’è differenza. La differenza è al più nel fatto (si pensi ancora a Salò) che le vittime si trasformano a loro volta in carnefici. Ma il gioco del potere è ancora saldamente in altre mani.