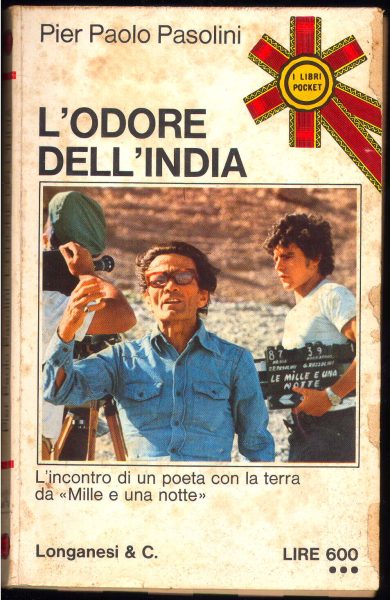

Una pagina di Pier Paolo Pasolini da L’odore dell’India (1962)

Penoso stato di eccitazione all‘arrivo. La Porta dell’India. Spaccato, naturalmente fantasmagorico, di Bombay. Una enorme folla vestita di asciugamani.

Moravia va a letto: mia esibizione di intrepidezza nell’avventurarmi nella notte indiana. La dolcezza di Sardar e di Sundar

È quasi mezzanotte, al Taj Mahal c’è l’aria di un mercato che chiude. Il grande albergo, uno dei più conosciuti del mondo, forato da una parte all’altra da corridoi e saloni altissimi (pare di girare nell’interno di un enorme strumento musicale), è pieno solo di boys vestiti di bianco, e di portinai col turbante di gala, che aspettano il passaggio di equivoci tassì. Non è il caso, oh, non è il caso di andare a dormire, in quelle camere grandi come dormitori, piene di mobili di un mesto novecento ritardatario, con ventilatori che sembrano elicotteri.

Sono le prime ore della mia presenza in India, e io non so dominare la bestia assetata chiusa dentro di me, come in una gabbia. Persuado Moravia a fare almeno due passi fuori dall’albergo, e respirare un po’ d’aria della prima notte indiana.

Così usciamo, sullo stretto lungomare che corre dietro l‘albergo, attraverso l’uscita secondaria. Il mare è pacifico, non dà segno di presenza. Lungo la spalletta che lo contiene, ci sono delle automobili in sosta e, vicino ad esse, quegli esseri favolosi, senza radici, senza senso, colmi di significati dubbi e inquietanti, dotati di un fascino potente, che sono i primi indiani di un’esperienza che vuol essere esclusiva come la mia.

Sono tutti dei mendicanti, o di quelle persone che vivono ai margini di un grande albergo, esperti della sua vita meccanica e segreta: hanno uno straccio bianco che gli avvolge i fianchi, un altro straccio sulle spalle, e, qualcuno, un altro straccio intorno al capo: sono quasi tutti neri di pelle, come negri, alcuni nerissimi.

C’è un gruppo sotto i portichetti del Taj Mahal, verso il mare, giovanotti e ragazzini: uno di essi è mutilato, con le membra come corrose, e sta disteso avvolto nei suoi stracci, come, anziché davanti a un albergo, fosse davanti a una chiesa. Gli altri attendono, silenziosi, pronti.

Non capisco ancora qual è la loro mansione, la loro speranza. Li sbircio appena, chiacchierando con Moravia, che è già stato qui ventiquattro anni fa, e conosce abbastanza il mondo per non essere nello stato penoso in cui mi trovo io.

Nel mare non c‘è una luce, un rumore: qui siamo quasi sulla punta di una lunga penisola, di un corno della baia che forma il porto di Bombay: il porto è in fondo. Sotto la piccola muraglia, ci sono solo delle grosse barche, rade e vuote. A poche decine di metri, contro il mare e il cielo estivi, si alza la Porta dell’India.

È una specie di arco di trionfo, con quattro grandi porte gotiche, di stile liberty abbastanza severo: la sua mole si disegna sull’orlo dell’Oceano Indiano, come congiungendolo, visibilmente, con l’entroterra, che, subito lì, è un piazzale rotondo, con dei giardinetti bui, e delle costruzioni, tutte grandi, floreali, e un po’ sprecate come il Taj Mahal, d’un colore terreo e artificiale, tra rade lampade immobili nella pace dell’estate profonda.

Ancora ai margini di questa grande porta simbolica, altre figure da stampa europea del seicento: piccoli indiani, coi fianchi avvolti da un drappo bianco e, sui visi mori come la notte, il cerchio dello stretto turbante di stracci. Solo che, visti da vicino, questi stracci sono luridi, di una sporcizia triste e naturale, molto prosaica, rispetto alle suggestioni figurative di una epoca a cui essi, del resto, si sono fermati. Sono sempre dei giovani mendicanti, o gente che si arrangia, attardandosi nella notte nei luoghi, che, probabilmente, di giorno, sono il centro della loro attività. Ci sogguardano, me e Moravia, lasciandoci perdere: il loro occhio inespressivo non deve vedere in noi niente di promettente. Anzi, quasi si chiudono in se stessi, camminando stancamente, lungo la spalletta marroncina.

Così arriviamo sotto la Porta dell’India, che, da vicino, è più grande di quanto sembri da lontano. Le porte a sesto acuto, le mura traforate, di quel materiale giallastro e smorto, si alzano sulle nostre teste con la solennità di certi atri delle stazioni nordiche. Ma, dentro, nella penombra dell’arco, si sente un canto: sono due, tre voci che cantano insieme, forti, continue, infervorate.

Il tono, il significato, la semplicità sono quelli di un qualsiasi canto di giovani che si può ascoltare in Italia o in Europa: ma questi sono indiani, la melodia è indiana. Sembra la prima volta che qualcuno canti al mondo. Per me: che sento la vita di un altro continente come un’altra vita, senza relazioni con quella che io conosco, quasi autonoma, con altre sue leggi interne, vergini.

Mi pare che ascoltare quel canto di ragazzi di Bombay, sotto la Porta dell‘India, rivesta un significato ineffabile e complice: una rivelazione, una conversione della vita. Non mi resta che lasciarli cantare, cercando di spiarli dall’angolo di finto marmo della grande porta gotica: sono distesi sul nudo pavimento, sotto la cappa buia della volta ogivale, e alla rada luce lattiginosa che viene dal piazzale sul mare. Coperti di stracci bianchi, attorno ai fianchi, e con quelle teste nere: non si riconosce l’età. Il loro canto è completamente senza allegria, segue una sola frase musicale sfiatata e accorante.

Tutto è come precipitato in questo momento di pace carica e sporca. Il nostro arrivo su Bombay dall’alto: monticelli fangosi, rossastri, cadaverici, tra piccole paludi, verdognole, e una frana infinita di catapecchie, depositi, miserandi quartieri nuovi: parevano le viscere di un animale squartato, sparse lungo il mare, e, su queste viscere, centinaia di migliaia di piccole pietre preziose, verdi, gialline, bianche che brillavano teneramente; i primi facchini accorsi sotto la pancia dell’aereo: neri come demoni coperti di una tunica rossa; le prime facce indiane appena fuori dall’aeroporto, i tassisti, i ragazzi loro aiutanti, vestiti come antichi greci; e la corsa, come una fenditura attraverso la città.

Un’ora di macchina, lungo una periferia sconfinata, fatta tutta di piccole baracche, mucchi di negozietti, ombre di banjan su casette indiane dagli spigoli smussati e tutte traforate come mobili vecchi, trapelanti di luce, bivi accalcati di gente scalza, vestita come nella Bibbia, tram rossi e gialli a due piani; palazzine moderne, subito invecchiate dall’umidità tropicale, tra giardini fangosi e casamenti di legno, azzurrino, verdognolo, o semplicemente corroso dall’umido e dal sole, con strati infiniti di folla, e un mare di luci come se dappertutto in quella città di sei milioni di abitanti ci fosse festa; e poi il centro, sinistro e nuovo, la Malabar Hill, con le sue palazzine residenziali degne dei Parioli, tra i vecchi bungalow, e il lunghissimo lungomare, con una serie di globi di luce che s’infiltrava a perdita d’occhio nell’acqua…

E le vacche per le strade: che andavano mescolate alla folla, che si accovacciavano tra gli accovacciati, che deambulavano coi deambulanti, che sostavano tra i sostanti: povere vacche dal mantello diventato di fango, magre in modo osceno, alcune piccole come cani, divorate dai digiuni, con l’occhio eternamente attratto da oggetti destinati a un’eterna delusione. Era quasi notte, ed esse si accovacciavano ai bivi, sotto qualche semaforo, davanti ai portoni di qualche disordinato edificio pubblico, mucchi neri e grigi di fame e smarrimento.

* * *

Pur vorticando intorno, la vita aveva il ritmo allentato di quelle povere bestie: bisognava vedere la pazienza con cui la gente aspettava gli autobus alle fermate: facevano una fila di una disciplina che svizzeri o tedeschi non si sognano nemmeno: senza addossarsi l‘uno all’altro, isolati, concentrati. Alcuni erano vestiti quasi all’europea, con dei calzoni bianchi larghi alla caviglia, male infilati, e una camiciola bianca; altri, ed erano i più, erano vestiti con una specie di lenzuolo tra le gambe, pieno di grossi nodi sulla pancia, coi polpacci, neri, dietro, lasciati completamente scoperti; e, sopra questo lenzuolo, o una camicia, o una giacca europea, e in testa il solito straccio arrotolato. Altri erano vestiti con dei lunghi calzoni bianchi di forma araba, con sopra una tunica bianca, trasparente; altri ancora indossavano un paio di shorts, larghissimi, da cui uscivano come batacchi di campana le nere gambe secche, e sopra, fin quasi a coprire completamente i calzoni, la camicia sventolante. Le donne erano tutte col sari, inanellate; e i sari di vari colori, da quelli semplici, degli stracci, a quelli liturgici, dei drappi tessuti con vecchia raffinatezza artigiana.

Questa enorme folla vestita praticamente di asciugamani spirava un senso di miseria, di indigenza indicibile, pareva che tutti fossero appena scampati a un terremoto, e, felici per esserne sopravvissuti, si accontentassero dei pochi stracci con cui erano fuggiti dai miserandi letti distrutti, dalle infime catapecchie.

Ora eccoli là, due di questi scampati, che cantano insieme sotto la Porta dell‘India, aspettando l’ora del sonno, nella calda notte estiva.

Nell’interno di quella vita, di cui io ho solo nella retina un primo calco della superficie esterna, cantano una canzone (per loro vecchia e familiare, quanto per me è novità pura) cui io demando l’incarico di esprimere qualcosa di inesprimibile, e che solo i giorni futuri che mi aspettano qui, da domani, potranno piano piano svelenire ed equilibrare.

Ma a questo punto Moravia decide che è ora di essere stanchi, e, col suo meraviglioso igienismo, prende, e volta deciso verso il Taj Mahal. Ma io no. Io finché non sono stremato (ineconomico come sono) non disarmo.

Mi avventuro da solo a girellare ancora un poco. Vado verso quei giardinetti bui, sotto gli edifici dilatati, in fondo al piazzale sul mare. A destra c‘è un palazzone buio che sembra di terracotta, di stile novecento con allusioni al gusto indiano, a sinistra un altro albergo con un portichetto davanti; e un benzinaio; e uno spiazzo col semaforo, e poi più avanti, dopo una svolta, ecco una immensa piazza ovale, tutta circondata da palme, smorte nella luce scremata e impura della luna. Un paesaggio da cartolina esotica dell’ottocento, da arazzo da Porta Portese. Nell’immenso spiazzo ovale, gira ancora qualcuno, coi suoi stracci bianchi.

Dei giovani stanno giocando in silenzio con delle clave; altri stanno accoccolati, con le ginocchia all’altezza del viso, e le braccia penzolanti appoggiate sopra le ginocchia. Passa ancora qualche tassì, la notte è calda e vuota, come nei luoghi di villeggiatura al colmo dell’estate.

Torno su, verso l’albergo. Davanti a un edificio, ora spento, che è insieme un cinema e un ritrovo, il Regal, un ragazzo mi si avvicina, coi suoi shorts larghi come sottane e la camicia sporca sopra. Mi fa capire di essere disposto a offrirmi qualcosa: anzitutto procurarmi dell’alcool, perché a Bombay c’è il proibizionismo; e poi, naturalmente, altro. Mi crede un marinaio sbarcato da qualche nave. Io gli do una rupia, e lo lascio: sono intimidito, non capisco nulla di quel personaggio.

Altri suoi simili sono nelle vicinanze, sui marciapiedi caldi e pieni d’una polvere secca e vecchia, sotto gli edifici cadaverici. Mi guardano e non mi parlano, vanno pei fatti loro.

* * *

Davanti all’albergo coi portichetti, ce n’è tutto un gruppo, ammucchiato per terra, nella polvere: membra, stracci e ombra si confondono. Vedendomi passare, due, tre si alzano, e mi vengono dietro, come aspettando. Allora io mi fermo e gli sorrido, incerto.

Uno nero, sottile, con un delicato viso ariano e un enorme ciuffo di capelli neri, mi saluta, mi si avvicina, scalzo, coi suoi stracci addosso, uno tra le gambe, uno sulle spalle; dietro a lui, si fa luce un altro, nero, questo, lucido, con la grande bocca negroide su cui nereggia la peluria della adolescenza: ma se sorride, gli fiammeggia in fondo al viso nero un candore immacolato: un flash, interno, un vento, una vampata, che strappa lo strato nero sullo strato bianco che è il suo interno riso.

Il primo si chiama Sundar, il secondo Sardar, uno è muslim, l’altro indù. Sundar viene da Haiderabad, dove ha la famiglia; cerca fortuna a Bombay, come un ragazzo calabrese può venir a Roma: in una città dove non ha nessuno, dove non ha casa, e deve arrangiarsi a dormire come capita, a mangiare quando può. Tossisce, dal piccolo torace di uccello: forse è tisico. La religione maomettana dà alla sua faccia dolce e sottile una certa aria di timida astuzia mentre l’altro, Sardar, è tutto dolcezza e dedizione: indù fino in fondo. Anche lui viene dal lontano Andra, la regione di Madras, anche lui senza famiglia, senza casa, senza nulla.

Gli altri, loro amici, sono rimasti indietro, nell’ombra della porta secondaria dell’albergo. Ma ora li vedo muoversi, in silenzio. Sono intorno a un grosso cartoccio che aprono sul marciapiede polveroso.

Chiedo a Sardar e a Sundar cosa stiano facendo: mangiano il pudding, i resti delle cene dell’albergo. Mangiano in silenzio, come cani, ma senza litigare, con la ragionevolezza e la dolcezza degli indù.

Sardar e Sundar li guardano, con me, con un sorriso che vuol dire che anche loro fanno così, e che, se non ci fossi lì io, anche loro starebbero mangiando quegli avanzi in quel momento. Andiamo invece a fare un giro, intorno.

Le strade sono ormai deserte, perdute nel loro polveroso, secco, sporco silenzio. Hanno qualcosa di grandioso e insieme di miserabile: è la parte centrale, moderna della città, ma la corruzione delle pietre, delle imposte, dei legni è da vecchio villaggio.

Quasi tutte le case, cadenti, hanno davanti un piccolo portico: e qui… mi trovo davanti a uno dei fatti più impressionanti dell’India. Tutti i portici, tutti i marciapiedi rigurgitano di dormienti. Sono distesi per terra, contro le colonne, contro i muri, contro gli stipiti delle porte. I loro stracci li avvolgono completamente, incerati di sporcizia. Il loro sonno è così fondo che sembrano dei morti avvolti in sudari strappati e fetidi.

Sono giovani, ragazzi, vecchi, donne coi loro bambini. Dormono raggomitolati o supini, a centinaia. Qualcuno è ancora sveglio, specialmente dei ragazzi: sostano ad aggirarsi o parlare piano seduti alla porta di qualche negozio chiuso, sugli scalini di qualche casa. Qualcuno si sta sdraiando in quel momento, e si avvolge nel suo lenzuolo, coprendosi la testa. Tutta la strada è piena del loro silenzio: e il loro sonno è simile alla morte, ma a una morte, a sua volta, dolce come il sonno.

Sardar e Sundar li guardano con lo stesso sorriso con cui guardavano i loro amici divorare i resti dei puddings: anche loro fra poco dormiranno così.

Mi accompagnano verso il Taj Mahal. Ecco là la Porta dell‘India, contro il mare. Il canto è cessato: i due ragazzi che cantavano, ora, certo, stanno dormendo sul pavimento nudo, nei loro stracci. Già un po’ di quello che io volevo sapere dal loro canto, lo so. Una miseria orrenda.

Sardar e Sundar si accomiatano, gentili, da me, col loro sorriso d’una bianchezza solare in fondo alle facce buie. Non si aspettano che io gli dia delle rupie: perciò le prendono pieni di gioiosa sorpresa, e Sardar mi afferra la mano e me la bacia, dicendomi: «You are a good sir».

Li lascio, commosso come uno scemo. Qualcosa è già cominciato.