Il 5 ottobre 2017 è morto Giorgio Pressburger a Trieste, la città che lui, nato a Budapest nel 1937 da famiglia ebreo-slovacca, aveva scelto come luogo elettivo per affinità di cultura e sensibilità mitteleuropee. Una vita tormentata la sua, appena mascherata dietro l’eleganza garbata e ironica dei modi. Come ricorda Gianfranco Capitta, sul «manifesto» del 6 ottobre 2017, «un’infanzia sotto l’assedio nazista, una giovinezza recisa dall’invasione sovietica del ’56, la fuga con la famiglia a Roma e poi la scelta di Trieste, la morte straziante del fratello gemello la cui narrazione lo rivelerà grande scrittore ai lettori e alla critica. E tutte quelle visioni che non devastavano la fantasia, ma anzi si coagulavano in lui nella grande passione per il teatro, che forse è stato, almeno all’inizio, l’attività per cui è stato più noto alle cronache. Studi all’Accademia Silvio d’Amico, dove poi ha insegnato a diverse generazioni di attori oggi famosi. Sempre con la sua aria burbera o quasi severa, che poi si illuminava nella battuta ironica. Davvero magistrale è stata la sua attività a Radio Rai, regista all’apparenza “distaccato” come vi fosse estraneo».

Un perfezionista maniacale cui si devono anche molti spettacoli di grande rilievo artistico, tra i quali una memorabile Brocca rotta kleistiana, un potente Calderón dell’amatissimo Pasolini che poi divenne anche un film, ma anche il kolossal di una sola sera come La commedia della vanità di Elias Canetti. Furono queste esperienze che portarono Pressburger per molte estati anche alla direzione di Mittelfest, il festival di Cividale del Friuli nato nagli anni Novanta dalla necessità di riaprire i conti con la cultura e la civiltà dell’Est Europa lacerate dalla storia e aperte a possibili dialoghi con l’occidente dopo la caduta dei muri.

Piace ora ricordare la figura di Pressburger, grande intellettuale e artista, con il contributo in cui, in occasione di convegno di studi sul teatro di Pasolini organizzato nel 2010 tra Casarsa e Bologna, egli ripensò la messinscena del suo Calderón pasoliniano, trovando nella consonanza empatica con l’autore la chiave per ogni necessaria trasposizione teatrale.

L’empatia e le concordanze

di Giorgio Pressburger

in Pasolini e il teatro

a cura di Stefano Casi, Angela Felice, Gerardo Guccini

Marsilio, Venezia, 2012, pp. 386-389

È difficile parlare di Pasolini. Devo dire però in premessa che la vita degli artisti si svolge quasi continuamente in opposizione a qualcuno che è venuto prima o anche che è contemporaneo a chi opera in quel momento. Guardate in piazza Navona come Bernini si difende dal crollo della chiesa di Borromini. E così mi trovo io, rispetto alle posizioni di alcuni registi che si sono cimentati con le tragedie di Pasolini.

Mi sono imbattuto in Calderón, che ho messo in scena a Trieste al Teatro Stabile, nel 1980. Nel 1982 ne ho poi fatto un film. Prima di quel 1980, per la precisione nel 1977-1979, avevo trattato come regista per la radio La vita è sogno di Calderón de la Barca. E in quegli anni, prima che mi accingessi a lavorare alla messinscena del testo di Pasolini, avevo anche visto il film di Miklos Jancsó del 1977, che documenta le prove dello spettacolo di Luca Ronconi a Prato, appunto, sul Calderón pasoliniano. Quindi, ho visto come si presentava il lavoro di Ronconi, regista che stimo e che mi è molto simpatico, ma che in quel caso mi faceva sentire come Bernini nei confronti di Borromini. Quello che avevo visto documentato in quel film non mi era piaciuto per niente.

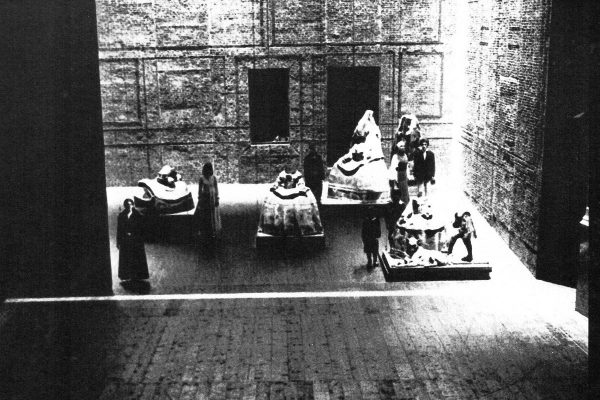

Perche? Avevo letto il Manifesto per un nuovo teatro di Pasolini e quindi immaginavo che nel teatro di Parola, lì teorizzato, le parole avessero la massima importanza. Invece, in quello spettacolo, qualcuno diceva ogni tanto due-tre parole, poi camminava per due-tre minuti e poi diceva altre parole. Quindi il discorso mi sembrava completamente smembrato. Ora, ho capito cosa voleva fare Ronconi con questo suo tentativo, in cui, tra l’altro, gli attori si infilavano in costumi rigidissimi, come quelli che richiamano il quadro di Velazquez del quale si parla nella commedia, e poi se ne sfilavano. Ma parlavano pochissimo e soprattutto camminavano e giravano in continuazione su tutta la platea del teatro di Prato, coperta di legno e trasformata così in palcoscenico. Era anche gradevole da vedere per un po’ di tempo, ma insomma io non mi trovavo d’accordo su quella impostazione registica.

Per puro caso, è capitato che il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, un anno dopo, mi offrisse di mettere in scena il Calderón di Pasolini. Credo di essere anche uno scrittore e so che è sgradevole sentir parlare, senza una profonda empatia, dell’opera di un autore. Ed è questa assenza empatica che non mi è piaciuta nell’allestimento pasoliniano di Ronconi, come poi anche di altri. L’empatia, secondo me, è la base per qualunque interpretazione. L’interprete, in questo caso il regista, ha l’occasione impagabile di incontrare nella sua vita grandi personaggi, vivi o morti, e di dialogare con loro. Ma se questo dialogo si trasforma in un monologo proprio, che ignora quello che prova e sente l’interlocutore, il dialogo non funziona più. Vorrei insomma chiamare questo mio discorso un discorso sulle concordanze.

Faccio un altro esempio. Nel 1980 vidi il film Woyzeck diretto da Werner Herzog, che si rifà ad uno dei testi più belli e coraggiosi mai scritti nella storia del teatro, imperniato sulla vicenda di un soldato disgraziato e bestiale che ammazza la sua amante. Anche nel caso di quel film non fui assolutamente d’accordo. E caso volle che l’anno dopo la televisione mi offrisse l’occasione di fare una mia versione di Woyzeck, che poi è uno dei lavori a cui sono più affezionato.

Va fatto anche un discorso su come Pasolini pensava l’allestimento, come ha tentato di fare lui stesso con la messinscena della sua Orgia a Torino. Si sostiene che Pasolini non amasse gli attori di teatro, ma allora, appunto a Torino, egli ha chiesto ai suoi attori di non farsi sentire. Non tollerava cioè che gridassero, alzassero la voce, recitassero. Voleva che parlassero normalmente, e naturalmente, dopo un po’, il pubblico si è spazientito, perché non sentiva le parole, e ha cominciato a rumoreggiare. Ci fu allora anche una specie di scandalo.

Quando mi sono accinto io a fare Calderón, mi sono ripromesso di cercare per quanto possibile di eliminare questo aspetto e di sottolineare in quel meraviglioso testo quello che avevo capito io, quello che allora presumevo di aver capito io. Del resto, sono convinto che l’unico teatro dopo quello di Pirandello, che è stato scritto in Italia, sia quello di Pasolini. In seguito, è venuto un teatro non scritto, che è valso a chi l’ha inventato anche il Premio Nobel.

Calderón si può chiamare anche Lager borghese, perché la protagonista Rosaura è come chiusa in un Lager nella famiglia borghese di quegli anni. Pasolini ha scelto come protagonista una donna, che certo compare anche nel testo di Calderón de la Barca a cui Pasolini si ispira, ma nel quale il protagonista è un giovane che viene chiuso in una torre. In Pasolini, invece, la protagonista è la fidanzata di quel giovane, l’innamorata, un personaggio di Calderón de la Barca, con cui probabilmente Pasolini cercava di identificarsi. E questo personaggio, che è vestito da uomo all’inizio della commedia di Calderón de la Barca, ma è donna, è Rosaura.

Inoltre, in Calderón, ho ammirato moltissimo il tentativo di Pasolini di far sposare due forme di teatro che evidentemente l’avevano colpito: il teatro barocco e il teatro greco antico, che era un po’ il suo pane quotidiano. Calderón è scritto in stasimi come le tragedie greche, ma la struttura richiama anche il teatro barocco, con macchinari teatrali e la riproduzione sulla scena di un quadro di Velazquez, di cui ancora oggi non si capiscono bene il segreto, il senso della prospettiva, la collocazione del pittore che si vede nel quadro stesso.

Allora ho fatto molti studi, perché sono convinto che, per accedere al lavoro di un intellettuale come Pasolini, bisogna disporre degli strumenti critici necessari. E infine ho cercato di ottenere un risultato che poi mi ha condotto a una grande scoperta. Stranamente, nella lunga tournée che ha fatto lo spettacolo, il pubblico aderiva con partecipazione emotiva, provava dei sentimenti veri nei confronti della protagonista, cosi come si provano sentimenti nei confronti di Ofelia o di Anna Karenina. Provava una partecipazione autentica, e non intellettuale, alle vicende di questo personaggio femminile. Questo mi ha sorpreso, perché mi ha fatto capire molto bene che Pasolini non era un intellettualoide, che compia elucubrazioni prive di sentimento.

Lo spettacolo girò mezza Italia e appunto, proprio grazie al suo successo, mi permise di ricavarne un film con gli stessi attori che l’avevano recitato in teatro. Devo dire anche che l’attore principale nella versione teatrale e cinematografica, Paolo Bonacelli, ha lavorato abbastanza lungamente con Pasolini. È stato lui ad avermi raccontato come si svolgeva il lavoro con Pasolini e quali erano i suoi atteggiamenti nei riguardi degli attori. Ricordo che mi raccontò che Pasolini gli voleva veramente bene, perché, così mi ha detto, trovava in lui qualcosa di criminaloide. In altri termini, Bonacelli piaceva a Pasolini perché non si metteva sul palcoscenico per esibire la sua essenza di piccolo-borghese, come succede purtroppo per gran parte degli attori del nostro teatro, ma appunto manteneva qualcosa del gaglioffo, del criminale. E infatti, nel film Salò, gli fece fare un personaggio quasi protagonista, ma facendolo doppiare da un altro, non attore, un suo amico scrittore, perché non tollerava che ci fosse anche la più piccola abitudine alla recitazione nella voce di chi interpretava i suoi film.

Molti anni dopo, al Mittelfest di Cividale, ho lavorato ancora con Bonacelli per la messa in scena in forma di lettura della sceneggiatura di un film di Pasolini, poi non girato, che si doveva chiamare Il padre selvaggio. È la storia di un ragazzino nero che viene preso dai bianchi e che vorrebbe diventare bianco, ma alla fine il mondo violento e oppresso, in cui è nato, ha il sopravvento in lui. Oltre a Bonacelli, c’era un ragazzo del Senegal di 17 anni, insieme a pochi altri attori e a un’orchestra del Senegal. E pure quel lavoro, che non aveva movimento o ricerca di effetti teatrali, ha avuto un grande successo. Il fatto è che le parole di Pasolini suscitano emozioni, destano empatia, il fatto cioè di sentire con qualcuno.

Devo dire ancora che, per me, Pasolini è stato veramente un profeta. Basti pensare alla fine di Calderón, quando la protagonista Rosaura racconta al marito di aver sognato di essere in un Lager, in cui improvvisamente facevano irruzione non i nazisti, ma gli operai con i fazzoletti rossi, che proclamavano la libertà per quei prigionieri moribondi. Ed essi non capivano cosa quelle parole volessero dire. Folgorante il commento del marito a questo racconto della moglie: ≪Un bellissimo sogno, Rosaura, davvero / un bellissimo sogno. Ma io penso / (è mio dovere dirtelo) che proprio / in questo momento comincia la vera tragedia. / Perché di tutti i sogni che hai fatto o che farai / si può dire che potrebbero essere anche realtà./ Ma, quanto a questo degli operai, non c’è dubbio: / esso è un sogno, niente altro che un sogno≫. Esattamente come siamo messi oggi.