Pier Paolo Pasolini: l’ultimo intellettuale italiano.

La critica radicale della società contemporanea, condotta con spietata lucidità dallo scrittore “corsaro”

di Salvatore Renna

Lo studente Salvatore Renna, del Liceo Classico “Filippo Juvarra” di Venaria Reale (To), frequentante la classe III A, sosteneva l’Esame di Stato per l’Anno Scolastico 2009/2010, discutendo la tesina d’esame poi pubblicata sul blog pasoliniano gestito da Angela Molteni e che qui si riporta.

Un’ennesima testimonianza dell’attrazione che la carica culturale e civile, ancora oggi, è capace di scatenare l’acuta intelligenza delle riflessioni e della testimonianza di Pier Paolo Pasolini.

“Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace.”

(Pier Paolo Pasolini)

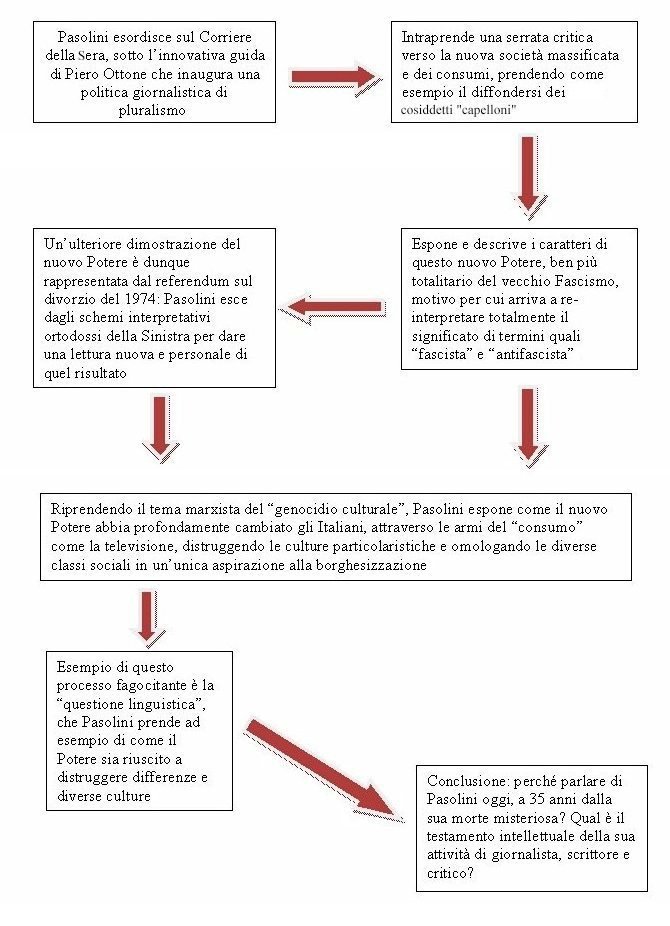

INDICE

Mappa concettuale

Introduzione

Il Pasolini corsaro

1. Il Corriere di Piero Ottone e l’esordio di Pasolini

2. Il vero fascismo del nuovo potere

3. Il referendum del 1974: il trionfo nascosto del consumismo

4. La mutazione antropologica e il “genocidio”

5. La questione linguistica

Perché Pasolini oggi?

Bibliografia e Webliografia

Mappa concettuale

Introduzione

A pochi intellettuali è toccato il destino di essere ancora “vivo” dopo decenni dalla morte, a intermittenza, in alcuni momenti più vivo il ricordo e accesa la discussione ma comunque sempre presente. Parlo di Pier Paolo Pasolini, intellettuale, poeta, regista, scrittore, che ha segnato in modo profondo la sua epoca e le sue parole continuano ad “urlare” verità anche a 35 anni dalla sua morte: e questa fu la sua profonda diversità non solo perché omosessuale ma anche per come ha letto e descritto la società del suo tempo e per come in essa ha vissuto.

Il dibattito su Pier Paolo Pasolini si è riaperto nei mesi scorsi quando intellettuali italiani (tra cui Mario Martone e Marco Belpoliti) hanno discusso sul movente della sua morte: scenario omosessuale o politico (Pasolini sapeva forse qualcosa di più sul delitto Mattei e le stragi degli anni settanta?). Ucciso da un branco di “ragazzi di vita” o da picchiatori fascisti o da esponenti dei servizi segreti?

Certamente indagare (che è compito dei giudici) e magari scoprire nuove verità sulla sua morte potrebbe anche illuminarci sul significato della sua vita e sul ruolo reale che ha avuto nell’Italia del dopoguerra fino agli anni Settanta. Rimane comunque la sua figura di grande maestro, attraverso tutta la sua opera che pone questioni ineludibili anche nel nostro tempo, che tende a scoprire quanto più possibile le cause del bene e del male della società contemporanea e a dirci la sua verità, in forma letteraria o cinematografica, in un modo mai banale. Insomma la sua dimensione “corsara”, come se i problemi da lui posti oltre quarant’anni fa fossero posti oggi: il ruolo della televisioni, la mutazione antropologica, il rapporto con il mondo politico, il ruolo delle masse e la loro cultura e le questioni linguistiche.

Il “Pasolini corsaro”

1. Il «Corriere» di Piero Ottone e l’esordio di Pasolini

Pier Paolo Pasolini iniziò a scrivere per il «Corriere della Sera» nel 1973 e di fatto non smise mai fino alla sua morte, avvenuta solo due anni dopo, nel 1975. C’è prima di tutto da premettere che il «Corriere della Sera» non era affatto uno dei tanti giornali pseudo-rivoluzionari o extra-parlamentari che circolavano in quegli anni («Lotta Comunista» ne è un esempio) né era politicamente schierato su posizioni comuniste o comunque di sinistra: si potrebbe quasi definirlo un giornale “borghese”, sempre che si possa affibbiare questo aggettivo ad un giornale che più volte aveva avuto occasione di criticare il movimento operaio e le sue iniziative, e contro il quale lo stesso Pasolini aveva spesso mosso delle accuse. In quegli anni però stava allontanandosi da queste posizioni, diventando, sotto la guida dell’innovatore Piero Ottone, un giornale più aperto, disponibile ad accogliere tra le sue fila scrittori anche dissidenti come Pasolini. Il nuovo direttore aveva infatti intuito che dopo il ’68 vi era la necessità che fossero espresse anche le opinioni più diverse, e aveva così deciso di creare una «Tribuna Aperta» con la quale promosse occasioni di stimolo e invito al dibattito pubblico. Pasolini rappresentava l’“ospite scomodo”, la voce più originale della cultura italiana che in questa occasione toccò la sua acme. E’ lo stesso Ottone in un’intervista a spiegare perché era Pasolini a parlare da quelle pagine:

Ci si è arrivati, appunto, nella ricerca di voci meno conformiste e meno tradizionali. Ho detto che noi credevamo nella circolazione delle idee: chi può far circolare le idee se non gli intellettuali, che sono i primi artefici di idee nella nostra società? La collaborazione di Pasolini trovò un’eco vasta, innanzitutto perché Pasolini era in un periodo di grazia in quei mesi. Noi contribuimmo a far sì che gli italiani si accorgessero dei suoi articoli, collocandoli in prima pagina. [1]

Pasolini inizia quindi a scrivere su un giornale che era in un periodo di forte rinnovamento, e lui rappresenta la sfida più grande di questo passaggio. Inizia nel 1973, anche se la sua produzione non è così vasta, solamente tre articoli in un anno. Ma bastarono a sconvolgere i lettori del «Corriere» e non solo, portando quindi a compimento l’intento fortemente provocatorio che lo scrivere di Pasolini rappresentava su quelle pagine fino ad allora conservatrici.

Nonostante, come detto prima, la sua produzione non sia stata grande, merita una riflessione e un’analisi il primo articolo che il “corsaro” scrisse per il giornale, uscito sulla seconda pagina del «Corriere» il 7 Gennaio 1973: Contro i capelli lunghi. Qui lo scrittore compie un riflessione, sostanzialmente di carattere politico e sociologico, sulla la cultura giovanile di quegli anni, partendo da un dettaglio tipico di essa: i capelli lunghi. La prima volta che li vide, dice, fu a Praga, nella hall di un albergo, e riuscì subito a capire cosa dicessero, anche se non parlavano: essi stavano usando il linguaggio dei loro capelli, che esprimeva un messaggio molto chiaro:

Noi siamo due Capelloni. Apparteniamo ad una nuova categoria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni, che ha il suo centro in America e che in provincia (come per esempio – anzi, soprattutto – qui a Praga) è ignorata. […] Non abbiamo nulla da aggiungere oralmente e razionalmente a quello che già dicono i nostri capelli. […] I borghesi fanno bene a guardarci con odio e terrore, perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli li contesta in assoluto. Ma non ci prendano per gente maleducata e selvaggia: noi siamo ben consapevoli della nostra responsabilità.[…] La civiltà dei consumi ci ha nauseati. Noi protestiamo in modo radicale. Creiamo un anticorpo a tale civiltà, attraverso il rifiuto. [2]

Sebbene la prima reazione di questo discorso non verbale e non pronunciato potesse essere di simpatia, presto Pasolini si dovette ricredere. Durante il ’68 i cosiddetti capelloni si erano enormemente diffusi e, sebbene non rappresentassero la maggioranza del mondo giovanile, il valore di costume che rappresentavano era molto forte. Tuttavia però

i capelloni non erano più silenziosi: non delegavano al sistema segnico la loro intera capacità comunicativa ed espressiva. Al contrario, la presenza fisica dei capelli era, in un certo modo, declassata a funzione distintiva. Era tornato in funzione l’uso tradizionale del linguaggio verbale. […] Benché i capelli non parlassero più autonomamente ai destinatari frastornati, io trovai tuttavia la forza di acuire le mie capacità decodificatrici e nel fracasso cercai di prestare ascolto al discorso silenzioso di quei capelli sempre più lunghi. [3]

Era come se avessero perso la loro integrità e la loro genuinità. Ora quei capelli dicevano tutt’altro: come specifica bene Pasolini, dicevano che rappresentavano una maschera perfetta, una sottocultura che, in quanto tale, poteva benissimo essere di destra o di sinistra: i capelli erano diventati qualcosa di equivoco, che rendeva possibile la presenza di provocatori. Quel terribile processo che terrorizzava Pasolini, cioè l’omologazione culturale e dei costumi, era in questo caso intervenuta: era riuscita a cambiare un così nobile intento in una semplice moda, che non solo svuotava di significato quel gesto, ma, proprio in quanto moda, lo rendeva soggetto delle nuove, terribili leggi del mercato. I capelloni prima si sarebbero potuti definire, esclusivamente attraverso il linguaggio visivo molto più efficace e comunicativo, un’anomalia che esprimeva un rifiuto. Ora invece non era concepibile, soprattutto per il potere che esigeva e regolava il mercato, che non ci fossero giovani coi capelli lunghi. Erano diventati parte e strumento di ciò contro cui protestavano, tanto che Pasolini stesso precisa come sarebbe addirittura scandaloso per il potere che un giovane non avesse i capelli lunghi. E il poeta conclude amaramente:

Provo un immenso dispiacere nel dirlo (anzi, una vera e propria disperazione): ma ormai migliaia e centinaia di migliaia di facce di giovani italiani, assomigliano sempre più alla faccia di Merlino. La loro libertà di portare i capelli come vogliono non è più difendibile, perché non è più libertà. E’ giunto il momento, piuttosto, di dire ai giovani che il loro modo di acconciarsi è orribile, perché servile e volgare. Anzi, è giunto il momento che essi stessi se ne accorgano, e si liberino da questa loro ansia colpevole di attenersi all’ordine degradante dell’orda. [4]

Già in questo primo ma intenso articolo si possono rintracciare alcuni motivi che domineranno poi gli scritti corsari, motivi ai quali Pasolini non riusciva a rinunciare di scriverne, e che rappresentavano per lui alcune delle più grandi sconfitte cui stesse assistendo: il conformismo dilagante, un nuovo potere strisciante e subdolo quale il consumismo, la perdita delle culture particolaristiche che rendevano, nel bene e nel male, unica l’Italia, il nuovo fascismo edonista e la critica al cliché dell’antifascismo.

2. Il vero fascismo del nuovo Potere

La critica pasoliniana al diffondersi della società dei consumi non è rintracciabile in una sola opera, in un solo articolo o in un solo film. E’ una costante, quasi un’ossessione dell’autore che cercava continuamente di comunicare questa sua profonda inquietudine, che spesso però non guadagnava molta considerazione o, peggio, suscitava gli attacchi e l’irritazione dei migliori benpensanti. Ma quando si dice che “Pasolini leggeva oltre il suo tempo”, l’eredità di questa critica viene raccolta, la sua voce ascoltata del tutto.

A circa 30 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e della caduta del fascismo, l’aggettivo “fascista” era ancora largamente usato. E soprattutto negli anni dal 1967 sino ai primi anni ’80 gli scontri di piazza tra i giovani studenti o l’occupazione contesa delle università avevano riportato in auge la dialettica comunista-fascista: le città erano addirittura divise in zone rosse e zone nere, del tutto vietate ai rispettivi avversari: non sono stati pochi i ragazzi uccisi semplicemente perché passavano nella piazza sbagliata con un abbigliamento sbagliato. La stessa politica, specialmente quella di sinistra o ancor di più quella extra-parlamentare di sinistra, ricorreva spesse volte al termine “fascista”, usandolo in senso fortemente denigratorio e distintivo, quasi come fosse il peggior insulto: era fascista la polizia che caricava i manifestanti ai cortei, o erano fascisti i rettori che disponevano lo sgombero delle università occupate, erano fascisti i padroni delle fabbriche.

Insomma, il termine fascista veniva ancora usato nella sua accezione più antica, che rimandava a quei tempi caratterizzati dalla repressione violenta di ogni forma di dissenso. Pasolini, che aveva aderito al Partito Comunista Italiano e che si definiva “Marxista”, come tutti coloro che tali si definivano, non si sarebbe dovuto sottrarre a questa dialettica partitica, se solo fosse stato una persona che, come quei ragazzi dai capelli lunghi, si fosse attenuto all’ordine degradante dell’orda. Ma non lo era. Egli sfuggiva all’ortodossia radicata nella logica della contrapposizione ideologica, un’ortodossia alla quale Piero Ottone sottraeva il suo giornale attraverso la collaborazione di intellettuali culturalmente di diversa provenienza.

In una intervista a cura di Massimo Fini, durante un intervento presso la Festa dell’Unità di Milano nell’estate del 1974, trascritto successivamente per il giornale «Rinascita», Pasolini è estremamente chiaro:

Io credo, lo credo profondamente, che il vero fascismo sia quello che i sociologi hanno troppo bonariamente chiamato la “società dei consumi”. Una definizione che sembra innocua, puramente indicativa. Ed invece no. Se uno osserva bene la realtà, e soprattutto se uno sa leggere intorno negli oggetti, nel paesaggio, nell’urbanistica e, soprattutto, negli uomini, non vede che i risultati del fascismo. [5]

Egli sottolinea, proprio per voler mettere in guardia chi lo ascolta, che già la definizione che si affibbia a questo nuovo Potere (come in altri scritti chiama questo fenomeno) è mendace, trae in inganno: a sentir pronunciare le parole “società dei consumi” non si trasale come se si sentisse la parola “dittatura”, “fascismo”. Eppure gli effetti sono i medesimi, se non peggiori. Di fatto spiega anche perché egli sia l’unico a denunciarla: per potersene accorgere, proprio in quel periodo in cui si dava del “fascista” molto facilmente, bisogna essere dei grandi ed attenti osservatori, non semplicemente degli intellettuali, e questo è privilegi di pochi.

La provocazione però di Pasolini non si limita solamente a definire fascista, dittatoriale e non democratica questa nuova società in cui tutti, forse irrimediabilmente, erano compromessi, ma prosegue stabilendo le differenze col “fascismo classico”:

Allora i giovani nel momento stesso in cui si toglievano la divisa e riprendevano la strada verso i loro paesi ed i loro campi, ritornavano gli italiani di cento, di cinquant’anni addietro, come prima del fascismo. Il fascismo in realtà li aveva resi dei pagliacci, dei servi, e forse in parte anche convinti, ma non li aveva toccati sul serio, nel fondo dell’anima, nel loro modo di essere. Questo nuovo fascismo, questa società dei consumi, invece, ha profondamente trasformato i giovani, li ha toccati nell’intimo, ha dato loro altri sentimenti, altri modi di pensare, di vivere, altri modelli culturali. Non si tratta più, come all’epoca mussoliniana, di una irregimentazione superficiale, scenografica, ma di una reale che ha cambiato la loro anima. Il che significa, in definitiva, che questa società dei consumi è una civiltà dittatoriale. [6]

Cambiando la definizione o per lo meno la concezione di “fascismo”, non poteva che cambiare anche la concezione di “antifascismo”:

Il fascismo comunque non sarebbe più possibile oggi, a meno di un processo regressivo violento. […] Ma fin che il potere immobilizza e lega a sé la massa attraverso quell’ideologia edonistica di cui esso dà l’illusione della realizzabilità (e in effetti per quel che riguarda i beni superflui, ha potuto renderla in parte realizzabile), esso non ha più bisogno né di chiese né di fascismi. Li ha resi di colpo arcaici. E con ciò ha reso arcaico l’antifascismo. La maggior parte degli antifascisti sono ormai coinvolti col nuovo potere – che omologando ormai tutto e tutti – esso si è fascista, nel senso che impone in modo ineluttabile i suoi modelli. [7]

Molto provocatoriamente Pasolini si era “spinto oltre”: aveva dapprima dichiarato “fascista” il nuovo modello culturale e di vita che stava imponendosi in Italia in quel periodo, aveva poi chiarito quanto fosse più subdolo e nettamente più pericoloso del fascismo stesso.

L’eredità culturale del fascismo ma soprattutto dell’antifascismo, come per chi ad esempio aveva fatto la Resistenza, era cosa assai delicata, spesso intoccabile proprio perché in molti casi era stata guadagnata col sangue di molti. In quegli anni egli, noncurante di questa sacralità dell’antifascismo o forse per un profondo rispetto per ciò che esso rappresentava veramente, rovesciò le definizioni, lo concretizzò e attualizzò. Il fascismo era oramai diventata una definizione puramente nominalistica.

Ad un certo punto il potere non aveva più bisogno di non essere intaccato, di non essere scalfito, ma aveva bisogno di sudditi. E non erano necessari sudditi come ce n’erano stati sino ad allora, pronti ad accorrere alle manifestazione del regime e a mostrarsi fedeli a questo, ma era necessaria una nuova tipologia di suddito: il consumatore. Esso doveva essere, prima di tutto, un consumatore, poi poteva essere anche altro: gli stessi capelloni contro cui si accanì nel primo dei suoi scritti corsari erano entrati a far parte del sistema contro cui avevano manifestato proprio perché il Potere li aveva inglobati, rendendoli una moda necessaria al potere stesso. Il fatto che questo nuovo suddito fosse un consumatore, ruolo che rappresentava ora la più grande sottomissione possibile, giustificava e rendeva tollerabile qualsiasi altra posizione che il consumatore assumesse, fosse anche quella di contestatore: fintantoché serviva veramente il potere, poteva anche giocare a fare la rivoluzione. La società dei consumi, abilissima a mascherarsi, era caratterizzata da una certa permissività, una finta tolleranza che Pasolini riteneva addirittura peggio dell’intolleranza manifesta, proprio perché dietro questa parvenza si celava un’intolleranza assoluta. Questa permissività concessa dall’alto, definita come “la peggiore, la più fredda e spietata forma d’intolleranza, revocabile ogni qualvolta il potere ne senta il bisogno”, era proprio ciò che mascherava questo nuovo potere, nascondendone l’esistenza e i meccanismi ma, proprio così facendo, alimentandone la pericolosità e l’efficacia.

Io non credo che l’attuale forma di tolleranza sia reale. Essa è stata decisa dall’”alto”: è la tolleranza del potere consumistico, che ha bisogno di un’assoluta elasticità formale nelle “esistenze”, poiché i singoli diventino buoni consumatori. [8]

3. Il referendum del 1974: il trionfo nascosto del consumismo

Agli italiani non mancò l’occasione di comprovare questa teoria, di dimostrarsi ormai pienamente sudditi di questo Nuovo Potere. L’occasione fu rappresentata dal referendum abrogativo sulla “legge sul divorzio” nel 1974, col quale la vittoria del “no” rese possibile in Italia divorziare. A prima vista, con uno sguardo che non si sforzasse di capire i reali motivi di quella schiacciante vittoria del “no”, si poteva politicamente considerare questo risultato come la vittoria del progresso, di un crescente bisogno di laicità e, più in generale, di un generale miglioramento per la democrazia. Tuttavia questa vittoria rappresentava, almeno per Pasolini, ben altro. Il 10 giugno del 1974, a quasi un mese dal voto, Pasolini dice la sua in prima pagina sul «Corriere», sia pure con l’occhiello «Tribuna Aperta», nell’articolo dal titolo Gli italiani non sono più quelli. Era il via alle polemiche. Erano molti ad essere convinti che il prevalere del “no” rappresentasse da molti anni il momento più alto nella laicizzazione dello Stato Italiano, e forse anche lo stesso Pasolini ne era convinto. Ma fu l’unico, risultando così nettamente provocatorio, ad indagarne le cause profonde di quel risultato.

Il no è stato una vittoria, indubbiamente. Ma la reale indicazione che esso dà è quella di una “mutazione” della cultura italiana: che si allontana tanto dal fascismo tradizionale che dal progressismo socialista. [9]

Era una vittoria ottenuta dal diffondersi, presso tutti i ceti italiani, dei valori assolutizzanti e fagocitanti del consumo: l’Italia povera e contadina, ma indipendente, si stava dissolvendo. Il vuoto che lasciava sarebbe stato riempito da una completa “borghesizzazione”, da una continua aspirazione, anche da parte delle classe meno abbienti come contadini e proletari, ai valori tipici della società borghese, valori che una volta avrebbero disdegnato, tenuto lontani in quanto non appartenenti al loro vero mondo. Ora invece sarebbero stati un obiettivo. Quella vittoria era una grande, se cosi si può dire, vittoria dell’Italia unita, poiché mai la sua popolazione si era presentata così unita: era infatti in corso una omologazione culturale che riguardava tutti, popolo e borghesia, operai e sottoproletari. Il contesto sociale era cambiato, nel senso che si era profondamente unificato ed omologato sotto la larga e permissiva bandiera del consumismo.

Oltre che da un punto di vista sociologico e antropologico, Pasolini analizzò quell’esito anche politicamente. Egli definì la vittoria del fronte del no “una sconfitta non solo di Fanfani e del Vaticano, ma, in certo senso, anche di Berlinguer e del Partito Comunista.” Che essa fosse la sconfitta delle oltranziste posizioni del Vaticano in materia di diritti civili e della Democrazia Cristiana (di cui Fanfani era presidente in quel periodo) era facilmente intuibile, mentre un attacco al Partito Comunista giunse inaspettato; per quanto riguarda il primo Pasolini dice chiaramente che

Fanfani e il Vaticano hanno capito di non aver capito niente di ciò che è successo nel nostro Paese in questi ultimi dieci anni: il popolo italiano è risultato – in modo oggettivo e lampante – infinitamente più progredito di quanto essi pensassero, puntando ancora sul vecchio sanfedismo contadino e paleoindustriale. [10]

Dall’altra parte suscitò molto più scalpore l’attribuire, da parte di Pasolini, una sconfitta anche al Partito Comunista guidato dal segretario Enrico Berlinguer, partito che era stato tra i principali fautori del “no” e che doveva quindi essere, in linea teorica, tra i vincitori di quel referendum. È Pasolini stesso a precisare la sua posizione:

Ma bisogna avere il coraggio intellettuale di dire che Berlinguer e il Partito Comunista Italiano hanno dimostrato di non aver capito bene cos’è successo nel nostro paese negli ultimi dieci anni. […]. Gli italiani si sono mostrati infinitamente più moderni di quanto il più ottimista dei comunisti fosse capace di immaginare. Sia il Vaticano che il Partito comunista hanno dimostrato di aver osservato male gli italiani e di non aver creduto alla loro possibilità di evolversi anche molto rapidamente, al di là di ogni calcolo possibile. [11]

Lo scrittore corsaro aveva equiparato (anche da un punto di vista linguistico, usando, con riferimento sia al Vaticano che al Partito Comunista, l’espressione “non aver capito bene cosa è successo nel nostro paese negli ultimi dieci anni) due strutture così distanti e, anzi, in quegli anni così antagoniste, come il Vaticano ed il Partito Comunista, non semplicemente da un punto di vista prettamente politico, bensì da uno sociologico-antropologico. Entrambi non erano stati in grado di capire realmente chi avevano di fronte, quali cambiamenti stavano profondamente intervenendo su tutte le classi sociali del paese, in particolare quelle fasce più deboli che i comunisti da un lato e la Chiesa dall’altro avrebbero dovuto capire in quanto centrali nella loro linea ideologica; tutto ciò rendeva il loro errore decisamente più grande e pieno di responsabilità: non fu un mero errore di calcolo politico, ma si trattò di una errata e mancata percezione della realtà di cui queste due parti della società civile volevano farsi interpreti. Era stata di fatto una dimostrazione di quanto essi fossero lontani dalla realtà, incapaci di comprenderne a fondo i mutamenti, minando così decisamente la loro possibilità di porsi come interlocutori verso questa. Le reazioni a questa attenta critica non si fecero attendere. Da parte dei comunisti soprattutto vi fu la reazione più dura. Sull’ «Unità» del 12 giugno 1974, Maurizio Ferrara accusò Pasolini di irrazionalismo e di estetismo. Pasolini avrebbe sfigurato la società italiana per il comodo della sua inconscia immagine del mondo. Tesi simili furono sostenute da Franco Ferrarotti su «Paese-Sera» del 14 giugno. In un altro intervento però Pasolini precisò le sue valutazioni in merito al risultato di quel referendum, sia aggiungendo un elemento di carattere sociologico alla sua analisi, cioè le responsabilità di un enorme mezzo di comunicazione come la televisione, sia ribadendo comunque la fiducia che riponeva in quello che spesso aveva definito come “un’Italia dentro un’altra Italia”, vale a dire il Partito Comunista:

Secondo me ai “no” ha contribuito potentemente anche la televisione che, in quasi vent’anni, ha quasi nettamente svalutato ogni contenuto religioso: oh sì, abbiamo visto spesso il Papa benedire, i cardinali inaugurare, abbiamo visto processioni e funerali, ma erano fatti controproducenti ai fini della coscienza religiosa. Di fatto avveniva, almeno a livello inconscio, un profondo processo di laicizzazione, che consegnava le masse del centro-sud al potere dei mass-media e attraverso questi all’ideologia reale del potere: all’edonismo del potere consumistico. Per questo mi è accaduto di dire che nel “no” vi è una doppia anima: da una parte un progresso reale e cosciente, in cui i comunisti e la sinistra hanno avuto un grande ruolo; dall’altra un progresso falso, per cui l’italiano accetta il divorzio per esigente laicizzanti del potere borghese; perché chi accetta il divorzio è un buon consumatore. Ecco perché per amore di verità e per senso dolorosamente critico, io posso giungere ad una previsione di tipo apocalittico, ed è questa: se dovesse prevalere nella massa dei “no” la parte che vi ha avuto il potere, sarebbe la fine della nostra società. Non accadrà perché appunto in Italia c’è un Partito Comunista, c’è un’intelligencjia abbastanza avanzata e progressista; ma il pericolo c’è. [12]

Nonostante questa successiva precisazione che smorzava i toni della sua critica, Pasolini si era ancora una volta sottratto alla linea ufficiale che lo vedeva come l’intellettuale di sinistra che avrebbe dovuto esultare per quel risultato del referendum. Ancora una volta il suo originale e nuovo punto di vista aveva sconvolto le coscienze, posto il dubbio nei dirigenti dei partiti di Sinistra e “rotto” le prestabilite linee ideologiche

C’era però una profonda inquietudine, un’ansia e una disperazione che serpeggiava in questo scritto, la stessa inquietudine che si riconosce quando con amarezza parla del perdersi d’identità degli inizialmente simpatici “capelloni”. C’era dietro l’analisi del risultato politico un chiaro rimando ad un qualcosa di più imponente e più distruttivo della vittoria del “no” o della erronea interpretazione da parte di Vaticano e Partito Comunista: era l’oggetto di questa sbagliata valutazione che angosciava l’autore dell’articolo:

I ceti medi sono radicalmente – direi antropologicamente – cambiati: i loro valori positivi non sono più i valori sanfedisti e clericali ma sono i valori (ancora vissuti “esistenzialmente” e non ancora nominati) dell’ideologia edonistica del consumo e della conseguente tolleranza modernistica di tipo americano. E’ stato lo stesso Potere – attraverso lo “sviluppo” della produzione di beni superflui, l’imposizione della smania del consumo, la moda, l’informazione (soprattutto, in maniera imponente, la televisione) – a creare tali valori, gettando a mare cinicamente i valori tradizionali e la Chiesa stessa, che ne era il simbolo. [13]

4. La mutazione antropologica e il “genocidio”

Quello a cui stava assistendo Pasolini, che in tutti i modi cercava di comunicare al lettore, facendo trasparire questa sua angoscia e inquietudine che lo attanagliava, era quello che già Marx nel “Manifesto del Partito Comunista” aveva chiamato come “genocidio”: vale a dire la totale distruzione e sostituzione, ad opera della borghesia nei riguardi di determinati stati delle classi dominate, soprattutto proletari e sottoproletari, di tutti i valori finora presenti in Italia: larghi strati che erano rimasti per così dire fuori dalla storia dello sviluppo borghese (si pensi al proletariato urbano rurale) hanno subito questo genocidio, ossia questa assimilazione al modo e alla qualità della vita borghese.

Non si trattava però, nel periodo in cui Pier Paolo ne parlava, di una distruzione sistematica e organizzata da parte della borghesia dei valori contadini e proletari, non era una “lotta di classe”: era una subdola e lenta insinuazione sotto la pelle degli italiani dei valori del consumo, dello stimolo a rispondere alle sue leggi, dimenticando l’identità tipica delle varie culture particolaristiche e aspirando invece allo status symbol della borghesia. Ritornando alla concezione fascista, e quindi dittatoriale, della società dei consumi, Pasolini spiega al lettore come avviene questa sostituzione di valori:

Io sostengo che essa avviene clandestinamente, attraverso una sorta di persuasione occulta. Mentre ai tempi di Marx era ancora la violenza esplicita, aperta, la conquista coloniale, l’imposizione violenta, oggi i modi sono molto più sottili, abili e complessi, il processo è molto più tecnicamente maturo e profondo. I nuovi valori vengono sostituiti a quelli antichi di soppiatto, forse non occorre nemmeno dichiararlo dato che i grandi discorsi ideologici sono pressoché sconosciuti alle masse. [14]

La grande potenza del nuovo potere, che ne costitutiva anche la altrettanto grande pericolosità, stava proprio nel fatto che esso non si avvaleva di fondanti discorsi ideologici, che risultano poco influenti sulle masse. Il nuovo potere non si riconosceva in un leader di riferimento, le cui parole sarebbero forse state rovesciate da un leader dialetticamente migliore, non aveva una politica scritta, una linea da seguire: non era rovesciabile, per lo meno non nei classici modi con cui si rovescia un regime. Esso era allo stesso tempo invisibile, ma visibile: non si riconosceva nelle aule del Parlamento, non aveva una divisa, dei colori, delle armi, degli stemmi; allo stesso tempo però i suoi effetti erano sotto gli occhi di tutti, o meglio di tutti quelli che li sapevano individuare.

La sostituzione dei valori tipici di culture “minoritarie” era uno degli effetti visibili del Potere:

C’è un modello che presiede ad un certo edonismo interclassista, il quale impone ai giovani che incoscientemente lo imitano, di adeguarsi nel comportamento, nel vestire, nelle scarpe, nel modo di pettinarsi o di sorridere, nell’agire o nel gestire a ciò che vedono nella pubblicità dei grandi progetti industriali: pubblicità che si riferisce, quasi razzisticamente, al modo di vita piccolo-borghese. I risultati sono evidentemente penosi, perché un giovane povero di Roma non è ancora in grado di realizzare questi modelli, e ciò crea in lui ansie e frustrazioni che lo portano alle soglie della nevrosi. [15]

Le sue armi erano la pubblicità, la televisione e tutti quei grandi (nel senso in grado di raggiungere un enorme bacino di utenza) mezzi di informazione. Erano armi camuffate, difficilmente individuabili proprio perché ufficialmente erano strumenti di progresso e accrescimento culturale. In realtà riflettevano ossessivamente solo un modo di vita, solo un mondo: quello piccolo borghese. Dal momento che si ponevano come “riproduttori della realtà”, seguendo un programma televisivo, leggendo un quotidiano e soprattutto guardando una pubblicità sembrava che esistesse solo il mondo della borghesia, che quello fosse l’unico possibile e, soprattutto, il migliore possibile. Ma questi mezzi, specialmente la televisione che sempre più in quegli anni iniziava a trasmettere pubblicità, non raggiungevano solamente quel piccolo mondo, ma tutti gli strati sociali, ed essa era seguita per la maggior parte dagli strati sociali inferiori, come contadini e proletari. Essi si vedevano catapultati in un mondo che non era il loro, e che sembrava inevitabilmente migliore: ma si poteva considerare tale solo se si prendeva come metro di paragone quello dello stesso mondo borghese, nel quale il successo economico e il benessere erano le prime e più grandi virtù.

E’ in corso nel nostro paese una sostituzione di valori e di modelli, sulla quale hanno avuto grande peso i mezzi di comunicazione di massa e in primo luogo la televisione. Con questo non sostengo affatto che tali mezzi siano in sé negativi: sono anzi d’accordo che potrebbero costituire un grande strumento di progresso culturale; ma finora sono stati, così come li hanno usati, un mezzo di spaventoso regresso, di sviluppo appunto senza progresso, di genocidio culturale per almeno due terzi degli italiani. [16]

5. La questione linguistica

I giovani piccolo borghesi si adattavano a questo modello, si imitavano tra loro e si reputavano felici perché misuravano la loro condizione con metri di giudizio a loro volta borghesi. Un contadino o un proletario, invece, avrebbero dovuto valutare la propria condizione con i metri di giudizio appartenenti alla loro classe sociale, alla loro condizione: se avessero, e in realtà lo stavano già facendo, misurato la loro condizione di vita con un metro che non era quello contadino o proletario, bensì borghese, si sarebbero scatenate in loro quelle ansie e quelle frustrazioni di cui Pasolini parla con grande tristezza. Aspiravano a quei valori, a quel tipo di vita, dimenticando la loro cultura, le loro tradizioni, il loro mondo. V’era un obiettivo comune, a cui i giovani si volevano omologare: stavano diventando gli uni uguali agli altri, irriconoscibili, non identificabili, ma soprattutto infelici: proiettarsi verso un orizzonte lontano dal proprio vero mondo, lontano anche dalle possibilità offerte dalla propria condizione, voleva dire sentirsi perennemente insoddisfatti, inarrivati. In altre parole, non erano felici. Questo stava facendo il Nuovo Potere, il Consumo: rendeva le persone infelici, illudendole di continuo di poter arrivare ad una felicità scelta e imposta dal Potere stesso.

Una spia di questa perdita completa di identità territoriale e della conseguente omologazione era il loro linguaggio. Da sempre il linguaggio riflette autenticamente gli usi e i costumi di un popolo, e Pasolini questo lo sapeva bene, tanto che non mancò di analizzare anche questo aspetto:

[…] Vi è il modello, quello che io chiamo dell’afasia, della perdita della capacità linguistica. Tutta l’Italia centro-meridionale aveva proprie tradizioni regionali, o cittadine, di una lingua viva, di un dialetto che era rigenerato da continue invenzioni, e all’interno di questo dialetto, di gerghi ricchi di invenzioni quasi poetiche: a cui contribuivano tutti, giorno per giorno, ogni serata nasceva una battuta nuova, una spiritosaggine, una parola imprevista; c’era una meravigliosa vitalità linguistica. Il modello messo ora lì dalla classe dominante li ha bloccati linguisticamente: a Roma, per esempio, non si è più capaci di inventare, si è caduti in una specie di nevrosi afasica; o si parla di una lingua finta, che non conosce difficoltà e resistenze, come se tutto fosse facilmente parlabile – ci si esprime come nei libri stampati – oppure si arriva addirittura alla vera e propria afasia nel senso clinico della parola, si è incapaci di inventare metafore e movimenti linguistici reali, quasi si mugola, o ci si danno spintoni, o si sghignazza senza saper dire altro. [17]

Il campo del linguaggio è infatti proprio quello dove la mutazione antropologica produce gli effetti più vistosi e registrabili. Pasolini ricorre alla propria preparazione teorica in campo linguistico per tentare una ricognizione delle trasformazioni in atto in questo ambito così caratteristico e storicamente significativo.

Pasolini prende innanzitutto in considerazione l’assenza storica, in Italia, di una koinè condivisa da tutti i parlanti. Diversa risulta la situazione dell’italiano parlato anche dai ceti colti rispetto a quella dell’italiano scritto (o letterario). Entrambi esprimono, o hanno espresso, il punto di vista della borghesia, e spesso della piccola borghesia, cioè i suoi modelli scolastici di riferimento. Con la seconda rivoluzione industriale si registra tuttavia, agli occhi di Pasolini, un movimento nuovo, di cui l’autore coglie sul nascere le direzioni di sviluppo: la forza del modello televisivo, del nuovo primato delle scienze e della tecnologia sulle vecchie discipline umanistiche e degli interessi pubblicitari determina una riorganizzazione ed una unificazione di tutti i codici linguistici del passato (dialettali ed altro), omologando anche le due tipologie dello scritto e del parlato ad una nuova koinè tecnico-scientifica fortemente unitaria e semplificante. In questo modo sembra compiersi dunque un processo di unificazione linguistica, e sembra nascere una lingua nazionale unitaria; ma la sua origine è quella della logica aziendale.

Il primo dovere degli intellettuali, oggi, sarebbe quello di insegnare alla gente a non ascoltare le mostruosità linguistiche dei potenti democristiani, a urlare, a ogni parola, di ribrezzo e di condanna. In altre parole, il dovere degli intellettuali sarebbe quello di rintuzzare tutte le menzogne che attraverso la stampa e soprattutto la televisione inondano e soffocano quel corpo del resto inerte che è l’Italia. [18]

Perché Pasolini oggi?

Che cosa ci rimane di lui? Qualche volta, a seconda dei momenti, dei cambiamenti politici e culturali, si è detto: tanto, o poco, o nulla. Certamente è stato una libera coscienza, anche con contraddizioni ideologiche nel corso del tempo: ma la presenza delle contraddizioni non lo ha mai spaventato di fronte alla crisi della nostra civiltà. Anzi proprio la presenza di contraddizioni svela uno dei tratti più importanti della sua coscienza: la ricerca di una libertà assoluta, anche da se stesso, dal suo pensiero precedente, ma mai ideologico e dogmatico, sempre pronto a “fare i conti” con la mutevolezza del reale in tutta la sua dimensione.

E in un mondo di cortigiani, “vil razza dannata”, oggi più che mai, a tutti i livelli in cui si esercita una dimensione intellettuale, la sua figura diventa un messaggio di alta moralità laica, potente, forte, libera da ogni condizionamento, politico o economico che sia. A 35 anni dalla sua morte lui è più che mai vivo, e la sua parola più attuale di tante “sillabe storte” che quotidianamente ci tocca ascoltare.

“Qualunque società sarebbe stata contenta di avere Pasolini tra le sue fila.

Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo;

ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo,

Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno.” (Alberto Moravia)

Bibliografia

P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti 2008

P.P. Pasolini, Lettere luterane, Einaudi 1991

Enzo Siciliano, Vita di Pasolini, Rizzoli 1979

Luigi Martellini, Pier Paolo Pasolini, Le Monnier, 1984

Luigi Martellini, Introduzione a Pasolini, Laterza 1989

Vincenzo Mannino, Invito alla lettura di Pier Paolo Pasolini, Mursia 1977

Romano Luperini, Letteratura, storia, immaginario, Palumbo editore

Webliografia

www.pasolini.net

—

NOTE

[1] Piero Ottone, Intervista sul giornalismo italiano, a.c. di Paolo Murialdi, Bari 1978, pp.112-113

[2] Tratto dall’articolo apparso sul «Corriere della Sera» il 7 gennaio 1973 col titolo Contro i capello lunghi.

[3] Ibidem

[4] Ibidem

[5] Tratto da un intervento orale tenuto alla Festa dell’Unità di Milano, nell’estate del 1974, intervento successivamente trascritto sul quotidiano «Rinascita»

[6] Ibidem

[7] Scritto pubblicato col titolo Ebreo tedesco

[8] Commento al testo Gli omosessuali di Daniel e Baudry, pubblicato da Editore Vallecchi nel 1974

[9] Tratto dall’articolo apparso il 10 giugno 1974 sul «Corriere della Sera» col titolo Gli italiano non sono più

quelli

[10] Ibidem

[11] Ibidem

[12] Cfr. nota 4

[13] Cfr. nota 8

[14] Cfr. nota 4

[15] Ibidem

[16] Ibidem

[17] Ibidem

[18] Tratto dal quarto paragrafo del trattato pedagogico Gennariello, pubblicato il 27 marzo 1975 sul «Corriere della Sera», contenuto oggi nella raccolta Lettere luterane.